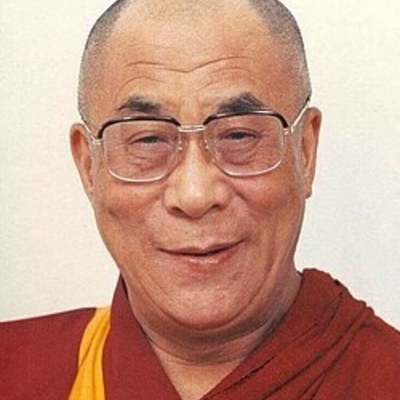

陈永发

陈永发(1944年9月1日—),历史学者。陈出生于四川成都一农工家庭,1949年举家搬到台湾。陈毕业于国立台湾大学历史系,并取得硕士学位,后前往美国斯坦福大学深造并获历史博士学位。陈历任中华民国中央研究院近代史研究所研究员、所长,台湾大学历史学系教授, 现任中研院近代史研究所通信研究员,2004年当选为中研院院士。

陈永发的主要研究领域为中共党史,著有《红太阳下的罂粟花》《延安的阴影》《中国共产革命七十年》等。

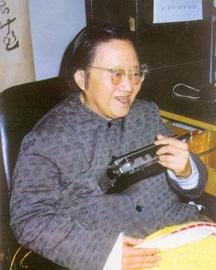

申渊

作家申渊,本名陈愉林,1936年出生于上海,1955年考入北京外国语学院,1956年加入中国共产党,1958年被划为右派,开除党籍,流放边疆劳改。1978年平反后,他恢复中共党籍,在体制内任职。1989年,因不满中共镇压64学生运动,他离开中国大陆移居香港。2007年他参与组织成立五七学社,常年投身于历史资料收集,主要从事反右运动研究。2019年12月28日,他在上海市因病逝世,享年84岁。

和凤鸣

和凤鸣(1932—2025),甘肃会宁人。1949年中国人民共和国成立后,和放弃读大学的机会,进入《甘肃日报》从事新闻工作。1957年,和与同在《甘肃日报》当编辑的丈夫王景超被划为右派,分别下放到酒泉的夹边沟农场与十工农场劳动。由于夹边沟农场条件及其恶劣,王景超饿死在农场。1961年,和凤鸣回到兰州《甘肃日报》工作。文革期间,和被抄家,再度戴上右派帽子,开除公职,并遣送原籍监督劳动。1978年平反后,和于1979年调入西北民族学院任教直到退休。和晚年写作出版了《经历:我的1957》一书,记录其在反右运动中的经历。导演王兵曾为和凤鸣拍过一部同名纪录片,全片长三个多小时,大部分是和凤鸣老人的口述。

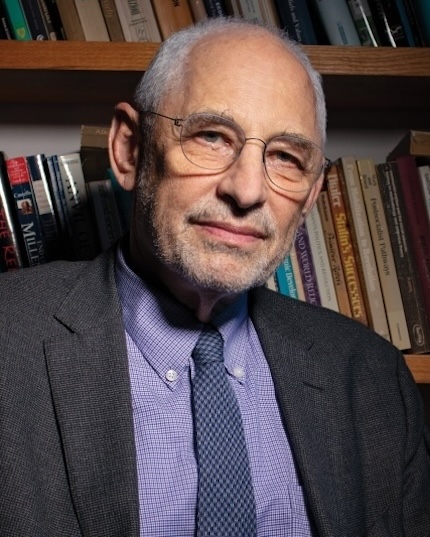

杨继绳

杨继绳(1940—)生于湖北省浠水县,是中国新闻界和学术界的重要人物之一,曾任新华社高级记者、教授,并长期致力于政治经济学、历史学和社会评论的写作。他的职业生涯跨越了近半个世纪,深刻影响了中国改革开放后的社会思想和政治话语。

杨继绳于1960年考入清华大学动力系拖拉机专业,1966年毕业时正值文化大革命爆发。1968年,杨继绳加入新华社天津分社担任记者,并迅速在报道中展现出对社会与政治深刻的洞察力。上世纪70年代,他撰写了大量反映社会现实的文章,如《天津驻军大量占用民房严重影响军民关系》和《天津劳动生产力调查》,通过这些文章展示了他对中国社会改革的敏锐关注。

在新华社的几十年间,杨继绳积累了广泛的政治、经济和文化报道经验。他曾任《经济参考报》编委兼理论部主任、《新闻出版中心》主任以及《新闻调查部》主任等职务。此外,他还担任香港《中国市场》杂志总编辑等职务。1984年,杨继绳被评为全国首届优秀新闻工作者,并于1992年被评为享受国务院特殊津贴的专家。退休后,杨继续在评论和学术领域活跃,他参与了《中国改革》、《中国企业家》、《方法》等多家杂志的编辑工作。2003年初,任《炎黄春秋》杂志副社长。

杨继绳的学术和评论作品涵盖了中国现代政治、社会变革及其历史记忆等多个领域。其中,《中国改革年代的政治斗争》是其代表作之一。该书于2004年底在香港出版,公开了他在1976年毛泽东逝世至1989年六四事件期间的亲身采访资料,包括与时任中共总书记赵紫阳的三次访谈。由于赵紫阳生前承诺这些访谈内容不会公开,直至赵病重时才得以发表。这本书不仅提供了对改革年代的深刻反思,也揭示了许多当时政治权力斗争的内幕。杨继绳通过书中对赵紫阳的描述,不仅展示了这位改革派领导人的政治立场,也为读者呈现了中国政治转型中的激烈斗争。

另外,杨继绳的《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》堪称其最具震撼力的著作之一。该书首次详尽记录了中国大跃进时期的饥荒,揭示了毛泽东政策对中国社会造成的巨大灾难。杨继绳通过大量的档案资料和亲历者的证言,描绘了约3600万中国人因饥荒和暴力政策死亡的惨烈景象。这本书在中国大陆一度被禁,但仍在国际上广泛传播,并赢得了诸如曼哈顿研究所的海耶克图书奖等多个奖项。

除了《墓碑》,杨继绳的《邓小平时代:中国改革开放二十年纪实》也展示了他对改革开放过程中政治经济结构变化的深刻理解。这本书详细回顾了中国改革开放的过程,重点分析了邓小平领导下的经济改革与政治体制调整。杨继绳通过独到的视角,评估了中国改革在推动经济发展的同时,如何在政治体制改革上遇到种种瓶颈。

在谈到中国的改革和未来的走向时,杨继绳在采访中提出:“权力不属于多数。有权力和没权力人之间发生了很大的差别,不公平。通过三十年改革,蛋糕做得很大了,这个蛋糕的分配很不公平。有权的人拿到了很大的、很好的部分,没有权力的人拿到很少一部分。这个改革开放三十多年形成的制度叫做权力市场经济制度,虽然是市场经济,但是是权力控制的市场经济。权力操纵市场经济。在权力的控制下,市场是扭曲的,也不是完善的。最根本的一个问题就是不公平。有权力和没权力的人产生了很大的矛盾、很大差别,导致社会很不和谐,所以提出了“建立和谐社会”,要维稳,都是由于社会不和谐、不公平造成的。”

延伸阅读:<a href=”https://www.chinafile.com/library/nyrb-china-archive/finding-facts-about-maos-victims”>张彦对杨继绳的采访</a>

泽仁多吉

泽仁多吉(1937年—1991年12月25日),父亲为汉族,曾为国民党军官,后加入中国工农红军,因负伤留在四川,母亲是四川德格当地的康巴藏人。1950年,中国人民解放军第十八军途经德格时,13岁多吉被父亲送去参军,入藏担任翻译,1957年加入中国共产党。多吉曾在西藏军区工作,参加过1959年平息藏区骚乱以及1962年的中印边境自卫反击战。1964年2月,多吉参与西藏人民广播电台的组建并运营《对流落国外的藏族同胞的广播》节目,1966年2月任边防科副科长。文革期间,多吉因部队里派系斗争激烈而受到整肃,被调往四川省甘孜藏族自治州,期间曾担任康定地方人民武装部副部长、部长,以及甘孜军分区副参谋长、参谋长等。1990年6月,多吉回到拉萨上任西藏军区拉萨军分区副司令员。1991年12月25日,多吉因病去世。

多吉是一名业余摄影师,西藏文革期间拍摄了大量照片。2006年,其女唯色将近三百张主要拍摄于1966至1970年的照片整理成《杀劫》一书在台湾和美国出版。

依娃

旅美作家依娃(1965—),本名宋琳,出生于陕西省富平县流曲乡农民家庭。依娃的母亲以乞讨为生,原来生活在甘肃秦安县,大饥荒中实在无法活命,逃荒来到陕西富平嫁人,并在此生下依娃。1958-1962年大饥荒中,依娃家族中有五人饿死。

1993年,依娃随丈夫到美国定居。她在很长时间里不了解自己母亲的悲惨身世,也不了解她出生之前的大饥荒惨烈的程度。杨继绳的百万字巨著《墓碑:1958至1962年大饥荒纪实》对她起了关键作用。她利用探亲回国的机会,一点一滴地从母亲那里了解到血泪往事。2011年,她回了一趟甘肃老家。在那里,她见到许多亲戚,他们都是大饥荒的幸存者,几乎家家都饿死了人。依娃就开始一篇接一篇地写她了解的这些人的惨痛经历。每次回国,她花大量时间在调查取证上,最后写出《寻找大饥荒幸存者》。

在<a href=”https://web.archive.org/web/20250528084915/https://www.open.com.hk/content.php?id=1626”>接受香港《开放》杂志采访</a>,被问到她希望在大饥荒研究方面人们还可以做些什么时,依娃回答道:

"大饥荒过去已经五十年了,知道的人还是非常之少,很多人根本不知道、不承认。有些人还在唱:‘太阳最红,毛主席最亲。’‘党啊,亲爱的妈妈。’我觉得这个国家、这个政党、这个国家的知识分子等等对不起这些死去的数千万饿魂,对不起经历过那场灾难的人,对不起中国数亿受苦受难的农民。因为他们的灾难就是我们每一个人的灾难。人类应该没有阶级没有等级,应该是骨肉是同胞是手足。这场大饥荒,是在人类历史上没有战争、没有天灾、没有瘟疫,却死人数量最大的一次灾难,令人无比的悲痛和愤怒,是不可饶恕的危害人类之罪,滔天之罪。我的希望和祈愿很多:希望能在天安门广场修立一座大饥荒纪念碑。希望北京、各省、各地、各县有大饥荒纪念馆。特别是重灾省、县。希望有一个大饥荒纪念日。希望有人设计出一个纪念大饥荒的标志。希望有更多的仁人志士迫在眉睫的赶紧去调查、去研究、去写书,并能够在中国公开出版。让我们的后代永记历史,以史为鉴。当然,最希望的是有一天看到制造这场大屠杀、大饥荒的主角——共产党承认他们的罪恶,磕跪在地向中国农民谢罪、忏悔。更是希望所有在大饥荒中饿亡的人、经受过饥饿的人得到道义上、情感上的安慰和经济上的赔偿。"

卜伟华

卜伟华(1950—),江苏如皋人。卜于1963年考入北京清华附中,文革期间是红卫兵一员。1969年,卜到陕西延川县插队;1971至1975年,在沈阳军区3262部队当兵;复员后在北京工业学院工作。1977年,卜考入北京师范学院历史系,1982年毕业后到中央党史资料征集委员会工作,1988年到中央党史研究室工作,2010年退休。

卜多年来致力于文革史的研究和对文革资料的搜集、整理,作品包括《清华附中红卫兵成立始末》和《砸烂旧世界——文化大革命的动乱与浩劫》等。

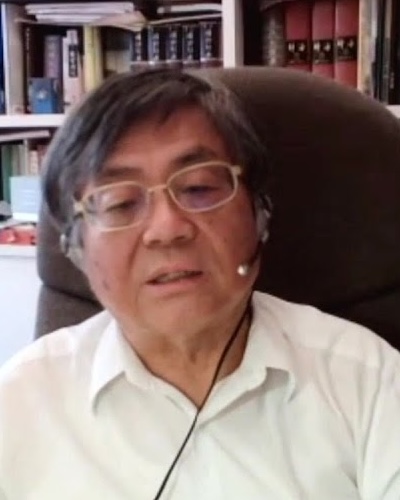

刘军宁

刘军宁(1961年11月—),安徽舒城人,政治学者。刘于1993年获得北京大学政治学博士学位,曾任中国社科院政治学所研究员、哈佛大学费正清研究中心访问学者。2002年,刘因在北京大学演讲中宣扬自由主义思想遭到举报,被社科院开除,后任文化部下属中国文化研究所研究员。刘是自由主义学者,曾签署《零八宪章》,著有《共和·民主·宪政:自由主义思想研究》《保守主义》《民主教程》等书。