惠文

惠文,四川人,毕业于中国⼈⺠⼤学,后分配到中科院近代现代史研究所⼯作。1960年下半年,惠文作为共产党干部随工作团到四川简阳开展整社工作,期间惠文目睹了农民在大饥荒时期的处境。1962年底,惠文被调到重庆市委党校⼯作。退休赋闲后,惠文将其在简阳工作期间的见闻整理成书,名为《困难时期农村整社纪实》。

林昭

林昭原名彭令昭,作家、诗人。

1932年1月23日,林昭出生于江苏苏州一个知识分子家庭。1947年,她进入教会学校苏州景海女子师范学校学习,并受洗成为基督徒。1948年,她在校期间秘密加入共产党,并开始以林昭作为笔名发表批评国民党的文章。不到一年,她因不服从组织安排而失去共产党籍。1949年毕业后,她不顾父母考大学的建议,不惜与家庭决裂,考入号称中共革命摇篮的苏南新闻专科学校,次年5月毕业后在苏南地区参加农村土改,努力希望再次被党组织接受,但她再也没能重新入党。 1952年,她被分配到《常州民报》工作,随后又在常州文联任职。1954年,林昭考入北京大学中文系新闻学专业,加入北大诗社,后又成为校园刊物《红楼》编辑。在北大学习期间,她与共产主义决裂,重拾基督教信仰。

1957年,林昭因支持其他异见学生被打成右派受到处分。她在支持学生张元勋的长诗《这是什么歌》中写道:

“真理的力量

决不在于

维护真理者

姿态的傲慢”

那段时间她还写有另一首240行的长诗《海鸥》,描绘海上一艘载满囚犯的船,这些囚犯的罪行是“把自由释成空气和食粮”:

“自由!我的心叫道:自由!

充满它的是对于自由的想望......

象濒于窒息的人呼求空气,

象即将渴死的人奔赴水浆。”

1960年大饥荒期间,在甘肃天水劳动的一群右派学生正在编辑批判当局政策的《星火》杂志(<a href="http://108.160.154.72/s/minjian-danganguan/item/1759#lg=1&slide=0">参见本站关于《星火》的条目</a>),他们被林昭这首诗所传达的信息所吸引,杂志创办人之一张春元(<a href="http://108.160.154.72/s/minjian-danganguan/item/106">参见本站关于张春元的条目</a>)专程去拜访林昭,征得其同意在杂志上发表《海鸥》和另一首长诗《普罗米修斯的一天》。《星火》当年即遭查封,包括林昭在内的相关人员被捕入狱。1962 年初,她被保外就医,但因继续坚持呼吁民主改革,于同年 12 月再次被捕入狱。1965年5月,林昭作为“中国自由青年战斗联盟”反革命集团主犯被判处有期徒刑20年。

与许多政治犯一样,林经常遭受酷刑。最常见的是戴手铐,双手在背后被紧紧铐住,在没有帮助的情况下无法进食、穿衣或如厕。像林这样被单独监禁的囚犯不得不跪着舔地上的食物。如果手铐太紧,还会导致肩颈损伤,以及手腕处皮肉腐烂。有时狱警还会殴打她和拔她的头发。

但只要当手铐被取下时,她就会坚持写作,记录她所经历的残酷迫害及对政治改革的呼吁。她用亲戚寄来的墨水和纸张写作,如果被剥夺了书写工具或问题紧迫,她会用削尖的牙刷刺破手指,把血收集在勺子里,再用竹片或茅草蘸血在小纸片或衣服上书写。林昭的文字铿锵有力,对批判对象毫不留情面。她在狱中写的最有名的一篇文章是写给《人民日报》的一封长达 137 页的信。她还曾用自己的鲜血在监狱的墙上画了一个祭坛,纪念她 1960 年被捕后自杀的父亲。后来,她又用自己的鲜血添上了香炉和鲜花的图案,每周日上午举行 “教堂礼拜”,唱她在卫理公会女校学到的赞美诗和做祷告。

林昭的专注源于她坚信自己的文字会经久不衰。1967 年,她在寄给母亲的一沓3万字的血书中说,这些书信来日将在她的个人文集中专成一辑。这些书信一封也没有寄到她母亲手中,更不用说《人民日报》了。但狱警并没有销毁这些文字,而是将其作为林昭这一国家公敌的罪证收集保存了起来。

1966年文革开始,林昭被列为应该处决的反革命分子。她被戴上 “孙悟空帽”,因此无法出声。“孙悟空帽”是一个橡胶头套,只露眼睛和鼻子,只有在吃饭时才能取下。

1968年4月29日被改判死刑,当天执行枪决,年仅36岁。根据随后的报道,她的父母被要求支付射杀她的5分钱子弹费用。

1979 年,北京大学正式对林昭的右派身份予以改正。因为她曾经是记者,新华社为她举办了追悼会。1980 年,她正式获得平反。

1982 年,当年负责林昭档案的法官决定将她的大部分文字交还给她的家人,包括用绿线装订和编号的手稿、四个写满日记的笔记本,以及林昭自己用墨水誊抄的血书副本,但不包括正式的法庭文件。法官说,林昭的诗歌给他留下了深刻印象,因此他认为其家人应该得以收藏保存这些文字。

2000年代初,林昭的生前好友编辑整理了她的文章。他们给血书拍照、编辑成PDF发布到网上,获得广泛传播。最早发现这些血书的人是林昭在苏州卫理公会学校的校友、天安门母亲丁子霖。丁子霖认为,杀死他儿子的制度,正是当年杀死林昭的制度。她曾说,林昭的故事“对我来说,这是灵魂的一种救赎”。

20 世纪 80 年代,林昭的家人和支持者寻得她的骨灰,将其安葬在她家乡苏州城东的灵岩山上。前往她的墓地拜访纪念的人权行动者络绎不绝。每年的 4 月 29 日,林昭忌日当天,这里都会被封锁,其余时间则被严密监控。

林昭的故事对后世的很多中国独立思考者产生深远影响。受她的故事启发,纪录片导演胡杰(<a href="http://108.160.154.72/s/minjian-danganguan/item/58">参见本站关于胡杰的条目</a>)于 2004 年拍摄了纪录片《寻找林昭的灵魂》,通过采访她的朋友和家人,讲述她的故事。通过胡杰,刘晓波得知林昭的经历,并对她大加赞赏。维权律师许志永也称她为 “殉道的圣徒,灵魂迷狂的先知诗人,自由中华的普罗米修斯”。对于学者崔卫平来说,林昭的经历表明,寻求一个更自由、更人道的中国并不是什么新鲜事。这是共产党掌权以来中国人一直为之奋斗的目标。在半个世纪后读到林昭的文,她宣布:“我们有了自己的(思想者)谱系”。

以上林昭生平详情来自张彦(Ian Johnson)的《星火:中国的地下历史学家和他们为未来的斗争》(台湾八旗文化出版社,2024 年)和连曦的《血书:林昭的信仰、抗争与殉道之旅》(台湾商务出版社,2021 年)。

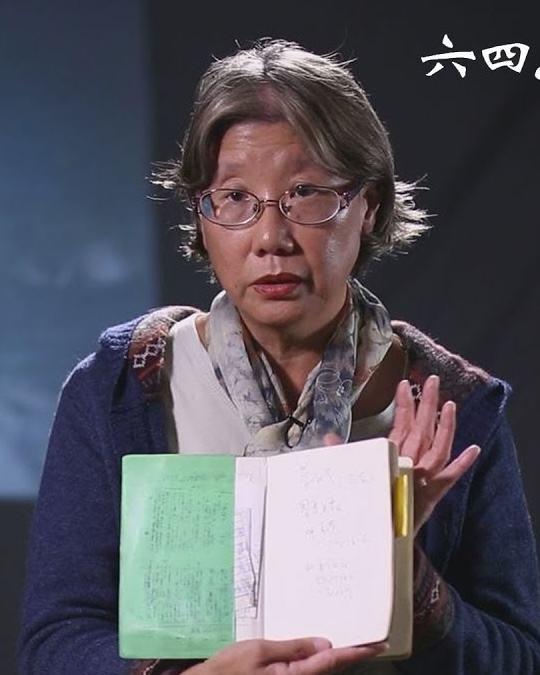

蔡淑芳

蔡淑芳曾为《星岛日报》记者。1989年4月,刚入职两年的她被派驻北京报到五四运动70周年,时值八九民运爆发。在北京的四十天里,蔡淑芳全程见证,完成了数十篇新闻报道,之后她也继续作为人权活动人士和义工参与社会运动。

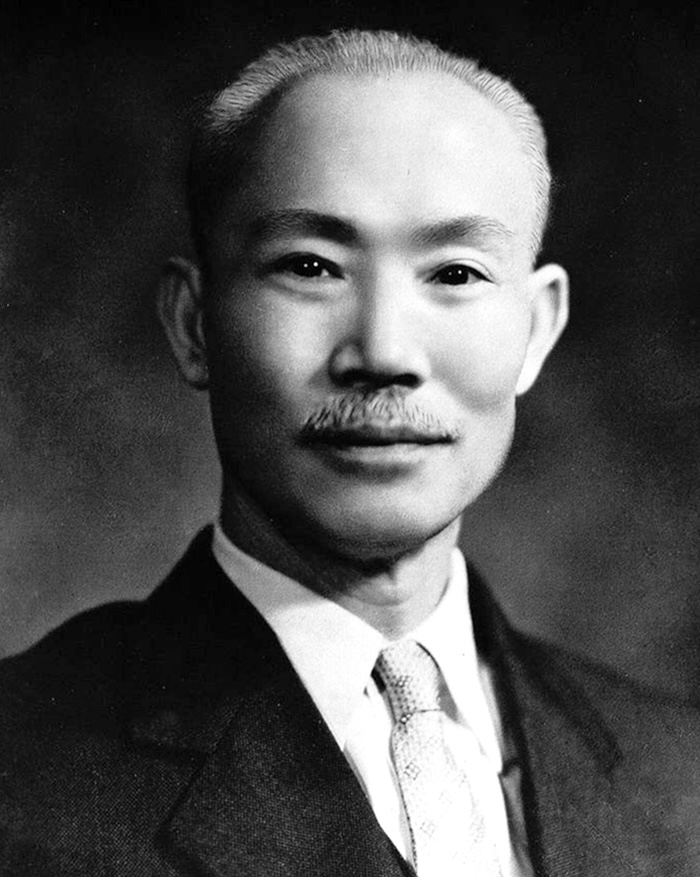

陈诚

陈诚(1898年1月4日—1965年3月5日),浙江人。1919年,陈进入保定军官学校第八期炮科学习,1920年加入中国国民党,1922年6月毕业后分配到浙江绍兴浙军,后离队投奔广州的建国粤军,官至上尉连长,担任孙中山大元帅府警卫。1924年6月,黄埔军校正式成立,陈因战绩出众被孙中山点名送进黄埔军校受训。陈曾参加国民革命军东征、北伐、两次国共内战和抗日战争,历任军长、兵团总指挥、集团军总司令、军政部长、湖北省政府主席、国防部参谋总长等要职。到台湾后,历任台湾省主席、行政院长、副总统和中国国民党副主席。1965年,陈因肝癌病逝。

2005年,台湾国史馆出版发行《陈诚回忆录》系列丛书,全套丛书共分六卷,涵盖北伐、国共战争、抗日战争、台湾建设等内容。

陈小雅

陈小雅(1955年—),湖南长沙人, 1982年毕业于湖南师范大学历史系,当过编辑、记者,后进入社科院政治学研究所政治制度研究室任副研究员。1996年,她在台湾出版《天安门之变——八九民运史》一书,被政治学所解聘。但她坚持继续研究这一课题,搜集资料、补充采访,将原书扩充至三卷,共136余万字。2019年1月,陈小雅计划出国旅游,却在边境遭到阻拦,因可能危害国家安全为由被限制出境。

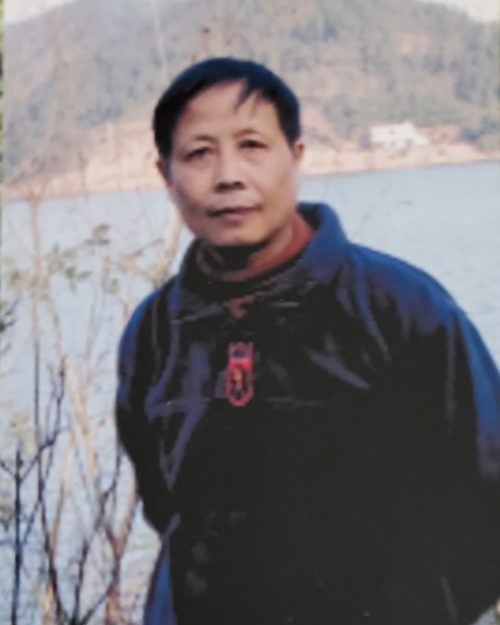

东夫

东夫(1951—),原名王东渝。他的父亲是一名中共老干部,早先是地下党员,后来负责经济政策。1969年,东夫作为知青下乡,1970年入伍当兵担任新闻干事,后做过成都军区战旗报社编辑。文革结束后,他曾在四川大学新闻系学习,后任《民族》杂志社副编审、总编室主任,并一直从事写作。

廖亦武

廖亦武(1958年8月4日—),出生于四川省盐亭县,作家、诗人,现居柏林。

1989年民运期间,他于“六四”的头一天写下长诗《大屠杀》,后又和朋友筹划拍摄悼念“六四”受害者的诗歌电影《安魂》,因此被以“反革命宣传煽动罪”起诉,判刑4年。出狱后,廖亦武坚持写作,出版了《中国底层访谈录》和《地震疯人院:四川大地震纪事》等书。他的书籍在中国大陆屡遭封禁,他本人也一直被当局骚扰,多次被抄家、抓捕和限制出境。

2011年,廖亦武流亡德国,出版了多本著作,包括之前在国内无法出版的书以及出国之后新写的作品,包括讲述其狱中经历的《证词》、关于中国基督徒受迫害情况的《上帝是红色的》,以及关于新冠疫情的纪实兼虚构小说《武汉》。他曾获得多项海外人权与文学奖项,包括声望卓著的德国书业和平奖。