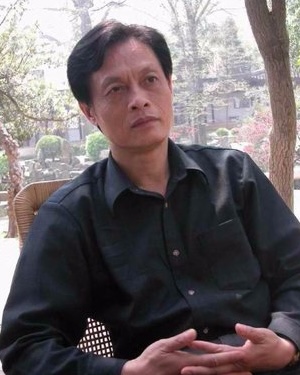

辛灏年

辛灏年(1947年11月2日—),作家、学者。辛灏年生于南京,1964年考入芜湖第一中学,毕业后在芜湖农村插队落户。1968年起,辛先后当过小学老师、中学老师、教育局职员等。辛1976年开始发表长篇小说,1982年加入中国作家协会,并在安徽文联任专职作家,后被教育部评定为“文学创作一级作家”,并于1994年被南开大学聘为教授。辛还曾任安徽省人民代表、安徽省人民代表大会常务委员会委员等。

1994年3月,辛未赴南开即前往北美,专注研究中国近现代史,特别是民国史,曾在美国哥伦比亚大学东亚研究所担任访问学者,并获聘该校历史学博士后研究员。2001年,辛创办历史杂志《黄花岗》并任主编,还成立了中国现代史研究所。2014年10月,他宣布中国现代史研究所改组更名为光复民国(大陆)工作委员会,2018年5月与支持恢复中华民国失地的人士于纽约成立大中华民国光复会。

辛曾写作出版多部小说和学术专著,包括长篇小说《八十年代纪事》三部曲(讽刺中国的贫富分化和专制统治)和现代史专著《谁是新中国:中国现代史辨》(批判中共政权合法性)等。

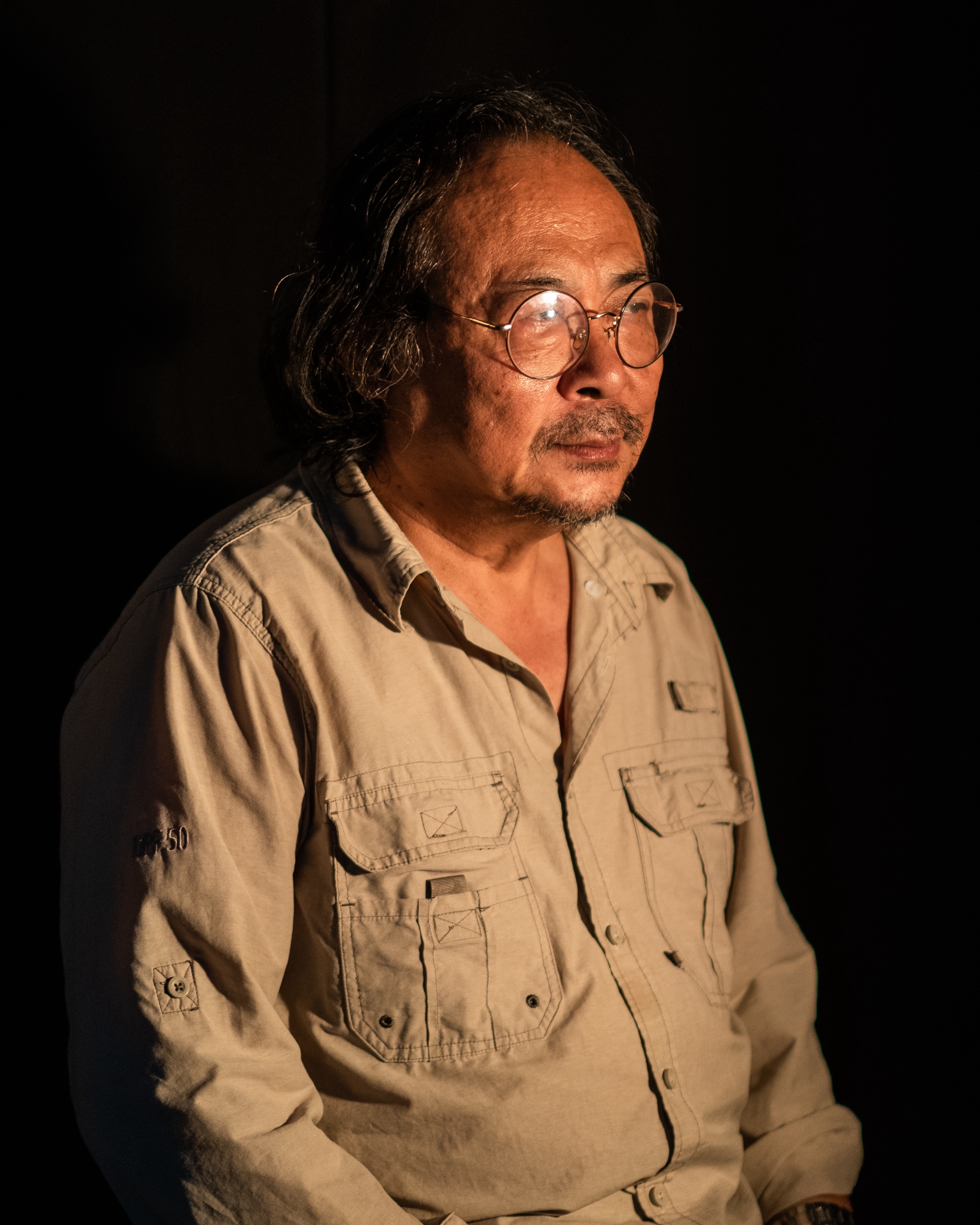

老虎庙

张世和,(1953年9月27日—)网名老虎庙,陕西西安人,公民记者、纪录片编导,人权行动者。

张世和出生于干部家庭,父亲任职于陕北地区公安部门,平反后担任过林业部副部长。文革期间,他的父母遭迫害双双入狱。1970年,还未成年的他在上山下乡运动中被送到山里修铁路。<a href=“https://www.chinafile.com/library/nyrb-china-archive/my-responsibility-history-interview-zhang-shihe ”>他在采访中这样描述他当时的经历</a>:

“我被派去修西安到青海的铁路。有 190多人死在那里。我们当时才十几岁,要背将近 40 斤重的水泥袋。

大家挑着两袋水泥上山,很多人的身体就这样毁了。专业轨道工一个月能铺28米,我们铺了37米。”

文革后,张世和曾在陕西钢厂干轧钢工。1983-1990年,他曾开办中国第一家民营书店,八九民运后因无法售卖外国书籍以及受地方作协干预而关停。

90年代末期互联网在中国兴起,张世和开始使用网名老虎庙,用骑行等方式将自己的所见所闻用摄像机记录下来在网上传播。2004年,他因现场拍摄发布北京王府井杀人事件,被《新闻周刊》《三联生活周刊》等多家媒体称为“公民记者的第一实践者”,他因此广受关注。他的记录多关乎底层民众的生活困境,包括矿难、流民、访民等,共发布近千个视频,还发起过多项公益行动。

2013 年,<a href=“https://www.nytimes.com/video/opinion/100000002225772/a-long-ride-toward-a-new-china.html?searchResultPosition=6”>《纽约时报》发布了关于张世和的视频报道</a>,当时他正在中国骑行,拍摄关于中国农村的视频。如今,<a href=“https://space.bilibili.com/569775098”>他主要在 Bilibili上活动</a>,发布各种主题的访谈视频,包括对文革幸存老人、律师,以及学者谌洪果的访谈。2015-2021年间,张世和与谌洪果和江雪一起在西安经营“知无知”空间。

张世和也积极关注和参与人权行动,他曾为发起“新公民运动”的公盟和许志永拍摄视频和纪录片,还曾参与拍摄50多集系列人物访谈《努力走向公民社会》(本站亦有收藏),记录各界人士对公民社会的看法。2011 年,“茉莉花革命”爆发后,北京异议人士遭到严厉打压,张世和被遣送回西安,并在那里生活至今。

在采访(同上)中,他被问到既然他的电影无法在国内上映,为什么还要继续拍片,他回答说,希望自己能为后代留下一个记录,一个能在洪水中幸存下来的方舟:“你们一直问我为什么,但我不太擅长回答这些理论问题。我只知道我要继续下去,这是我对历史的责任。”

关于张世和的更多信息请参见《星火:中国的地下历史学家和他们为未来的斗争》(张彦,台湾八旗文化出版社,2024 年)《中国猛博: 新媒体时代的民间话语力量》(编著翟明磊,香港天地图书)。

张戎

张戎(1952年—),英国籍华人作家。张出生于四川宜宾,外祖父是国民政府军事将领薛之珩,父亲是四川宣传部副部长。文革中,张曾加入红卫兵,当过农民、翻砂工和电工。因为她的父亲后来因为对文化大革命提出温和批评,其父母被打成走资派并遭批斗和酷刑。1973年,张进入四川大学外语系就读,毕业后留校任教。1978年,张获公费资助赴英国约克大学读语言学,1979年获博士学位,是中共执政以来首位获英国大学博士学位的中国大陆人。她曾在论文大学亚非学院任教,为该院荣誉院士。

张戎著有多部中国历史传记作品,在西方有较大影响,包括、《孙逸仙夫人宋庆龄传》(1986年, 与丈夫乔·哈利戴合著)、家庭自传《鸿:三代中国女人的故事》(1991年)、《毛泽东:鲜为人知的故事》(2005年,与丈夫乔·哈利戴合著)、《慈禧:开启现代中国的皇太后》(2013年)和《宋氏三姊妹与她们的丈夫》(2019年)。

王复兴

王复兴,文革亲历者。文革爆发时,王在北京大学历史系读一年级。王父曾因发表建言文章被划为右派。王作为黑五类子女,文革期间与同学组成反对血统论的组织,积极参与文革。1970年毕业后被分到河北保定地区定县插队劳动锻练,一年后分配工作,曾任职于安国县县委宣传科以及在县城高中任教,后移居美国。

王曾写作出版《抢救记忆——一个北大学生的文革回忆录》一书并主编《回顾暴风雨年——北大文革亲历者文集》。

印红标

印红标(1951—),本科毕业于吉林大学历史系,后在北京大学国际政治系攻读共产国际与中国革命关系方向硕士学位,毕业后留校任教,在职读研并获得博士学位,后任北京大学国际关系学院教授,现已退休。印的教学和学术研究领域包括中共党史、中华人民共和国史等,特别是文革史。他的博士论文以文革为主题,后来扩充为专题著作《失踪者的足迹——文化大革命期间的青年思潮》。印还发表过《《红卫兵运动的主要流派》《“文化大革命”中的社会性矛盾》等论文。

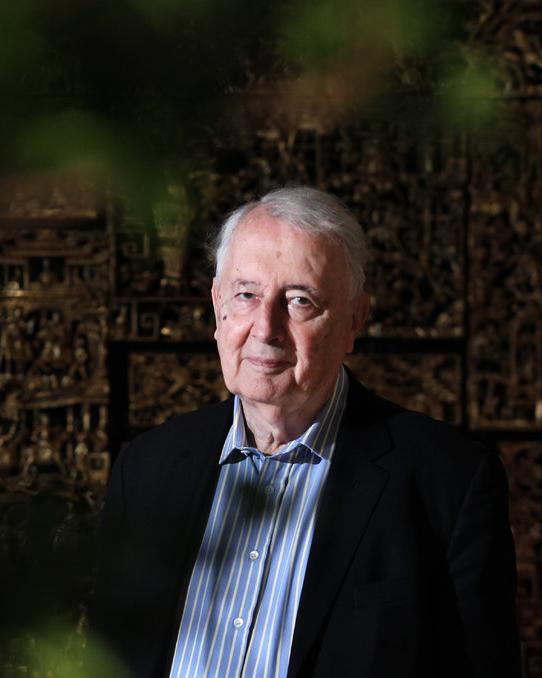

马若德

罗德里克·勒蒙德·麦克法夸尔(Roderick Lemonde MacFarquhar),(1930-2019),汉名马若德,英国历史及政治学者、中国问题专家,专精于文化大革命历史,曾任哈佛大学政府系教授。

马若德出生于英属印度的拉合尔(今属巴基斯坦),父亲为英国外交官亚历山大·麦克法夸尔爵士。1953年,他从牛津大学基布尔学院毕业,获得哲学、政治学和经济学学位,随后继续深造并于1955年获得哈佛大学远东研究硕士学位。1960年,他创立了讨论中国政治与经济的学术期刊《中国季刊》(The China Quarterly),由剑桥大学出版。1974年,他作为工党候选人进入英国下议院,1979年在撒切尔的保守主义浪潮中败选。此后,他进入哈佛大学任教。

马若德是文化大革命的资深学者,他著述的三卷本《文化大革命的起源》被视为该领域经典。他的研究不仅关注文革中的暴力与权力斗争,更深入探讨了毛泽东时期的精英派系斗争,并提出毛泽东政治博弈背后的思想逻辑。 他还著有《剑桥中国史》第15卷《中华人民共和国史下卷:中国革命内部的革命1966-1982年》(与费正清合著),以及《毛泽东最后的革命》(与<a href=”https://minjian-danganguan.org/s/minjian-danganguan/item/28”>沈迈克</a>合著)。

马若德早期学生、中国历史学者裴敏欣在<a href=”https://cn.nytimes.com/obits/20190214/roderick-macfarquhar-dead/dual/”>为《纽约时报》写的马若德讣告中如此评价他</a>:“马若德是个思想家——他研究大问题、大思想。他对政治清洗非常感兴趣,文化大革命是有史以来最大的政治清洗活动之一。与许多研究文革爆发后红卫兵暴力行为的历史学家不同,马若德专注于始于1950年代的精英派系斗争。他曾是一名记者,70年代在英国议会担任了五年议员,这些工作帮助他了解政治运作。通过专注研究毛泽东残酷的政治博弈,马若德教授阐明了这位领导人的思想状态以及文化大革命的阵仗。”

马若德的学术工作影响了对中国的理解。他的书被翻译成中文,在非官方历史研究者中流传,影响了诸如《记忆》等中国地下出版物的作者。他于1986年至1992年担任费正清中国研究中心主任,2005年至2006年再次担任这个职务。在他的领导下,这个中心吸引了各种各样对中国充满好奇的人——商人、外交官、记者——他们希望通过辩论和学术研究来了解这个国家。“六四”之后,他接收了学生领袖王丹到费正清中国研究中心学习,为流亡中国学者提供了研究中国历史与政治的重要平台。

2019年2月10日,马若德因病在美国马萨诸塞州剑桥去世,享年88岁。

裴毅然

裴毅然(1954—),学者、作家。裴出生于杭州,文革期间在黑龙江大兴安岭参加上山下乡。1978年进入黑龙江大学中文系,1982年毕业后在浙江省政协学习处任干事。1984年,裴进入浙江政法专科学院教文学,1986年到浙江广播电视高等专科学校,历任讲师、副教授,期间获杭州大学中文系硕士学位和复旦大学中文系博士学位。2000年,裴上任上海财经大学人文学院教授,后任人文学院副院长兼新闻系主任。

因写作出版批判中共的文章与书籍,裴受到当局打压,2017年流亡美国,2018年在普林斯顿高等研究院历史所作访问学者,2020年成为哥伦比亚大学东亚所副研究员,2020年5月~2022年9月任独立中文笔会第九届会长。

裴的研究领域包括中国文学、中国知识分子以及二十世纪中国史,出版了多部著作和多篇论文,包括《中国知识分子的选择与探索》《红色生活史》(中共革命生活史)《赤难史证——大饥荒成因》《这是为什么?——“右”难及成因》等。

吴仁华

吴仁华(1956年—),历史文献学者,八九民运参与者,长期致力于八九民运研究。

吴仁华出生于中国浙江省平阳县, 1977年考入北京大学中文系古典文献专业,先后获学士、硕士学位,1986年分配到中国政法大学法律古籍整理研究所工作,任助理研究员和研究室主任。

1989年八九民运期间,吴仁华全程在场,参与组织了旨在维护秩序和保护学生的特别纠察队,并亲眼目睹坦克轧人的场景。1990年2月,吴仁华从珠海跳海游泳偷渡到澳门,在黄雀行动救援人员安排下坐渔船到香港;7月5日,吴仁华流亡到美国。1991年5月至2005年7月,吴仁华担任由旅居海外的中国新闻工作者创办的中文报纸《新闻自由导报》(现已停刊)总编辑。吴仁华还曾任中国民主团结联盟联委会委员、中国民主联合阵线总部理事、《中国之春》杂志董事,和中国宪政协进会秘书长等。

吴仁华致力于收集八九民运资料,搜寻当时的被捕人士、施害者、死难者及参与抢救伤员的医护人员的名单。他先后写作出版了《天安门血腥清场内幕》《六四事件中的戒严部队》《六四事件全程实录》三本书,对八九民运和六四天安门事件作出全面记录。

2018年开始,吴仁华定居台湾,曾在东吴大学和中正大学担任访问学者,并开设“六四事件真相研究”课程。

刘元辰

刘元辰(1987年—),导演、编剧。刘是湖北武汉人,武汉大学新闻与传播学院2009届毕业生,后赴美国纽约大学新闻学院学习新闻纪录片,2011年取得硕士学位。随后,他在纽约和两名同学合伙成立电影制作公司,任制片人和摄影指导。他在纽约大学的毕业作品电影《煤路》是关于川东三个煤矿工人家庭的故事。

江棋生

江棋生(1948年11月5日—),江苏常熟人,作家、学者。文革期间,江曾是红卫兵一员,文革后下乡插队。1977年恢复高考后,江考上北京航空学院,先后获得空气动力学本科和硕士学位,1985年至1988年任教于清华大学分校,1988年开始攻读中国人民大学科学技术哲学博士学位。

1989年,江参与八九学潮,曾担任北京市高校学生对话代表团常委和中国人民大学学生自治会常委。同年9月,江被关押至秦城监狱,1991年2月被免予起诉而释放,6月被中国人民大学开除学籍。江获释后成为自由撰稿人,2006年至今担任自由亚洲电台特约评论员。

江就中国的人权状况和社会公正问题撰写过多篇,因此多次受到迫害。1999年5月,江再次被关押并以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑四年,2003年5月获释出狱。

江著有《六四镇压受害者状况民间报告》《看守所杂记》和《点燃良知的烛光》等书。

鲍朴

鲍朴为香港新世纪出版社负责人,该出版社规模不大但极具影响力,专门出版在中国大陆无法出版的政治书籍。鲍朴是赵紫阳政治秘书鲍彤之子,年轻时参加了1989 年的天安门抗议活动,随后移居美国,成为美国公民并从事咨询工作。2001 年,他移居香港,先在一家高科技创业公司工作。2005 年,他与妻子 Renee Chiang 创办了新世纪出版社。

鲍朴出版的书籍多为挑战中共正统历史叙事的作品,其中包括赵紫阳回忆录《改革历程》和徐勇的 1989 年天安门抗议活动摄影集 <a href="https://cn.nytimes.com/china/20150225/c25tiananmen">《底片》</a>.