董郁玉

董郁玉(1962- ),辽宁抚顺人,评论员、编辑、记者,辽宁大学法学学士,北京大学法学硕士。董郁玉于1987年到《光明日报》评论部工作,随后因参与1989民主运动而被下放一年。

1998年,为了反对《中国可以说不》一书引发的民族主义浪潮,董郁玉和施滨海合编了《政治中国:面向新体制选择的时代》。《政治中国》是1989年后为数不多的提倡政治改革的书籍,书中多篇文章呼吁宪政、民主、法治、人权。《政治中国》出版后,第一版三万册很快售罄,但官方很快将其封杀,禁止再版。

董郁玉是2007届哈佛尼曼学者,2010年到日本庆应义塾大学做访问学者,2014年在北海道大学做客座教授。

董郁玉还为多个海内外的中文媒体期刊撰稿,在《炎黄春秋》和《纽约时报》中文网皆有发表。

2022年2月21日,董郁玉与一名日本外交官用午餐时,被中国国家安全部门以“间谍罪”为由逮捕。2024年11月29日被北京第二中级人民法院判处有期徒刑七年,剥夺政治权利三年。但是,董郁玉家属对判决结果提出质疑,称官方没有任何证据表明董郁玉进行过间谍活动,认为他因长期倡导宪政、民主而被官方污蔑为间谍、叛徒。

美国国务院和美国驻华大使对判决表示谴责,美国国家记者俱乐部和诸多其他记者保护组织也一直对董郁玉一案表示关注。

全球女权主义研究项目:中国访谈部分

全球女权主义研究项目是对多个国家的从事妇女与性别相关工作的个人的口述历史访谈记录。该项目由密歇根大学发起,目标是鼓励教师和研究人员对各国不同形式的女权运动或妇女运动进行研究。与此同时,对于有兴趣了解世界各地女权运动史的普通读者来说,该项目也是一个很好的资源,为人们提供了解受访者经历、思考与行动的渠道。为了尽可能真实、细致地呈现女权运动史的复杂性和多样性,该项目对访谈内容未作编辑。

该项目覆盖了包括中国在内的 14 个国家,每个国家都有独立的网页。根据时任密歇根大学妇女与性别研究所教授王政的介绍,中国的访谈分为两个部分:

第一个部分的访谈完成于2000年代初期,主要呈现的是20 世纪 80 年代中期以来,在中国从社会主义国家经济向资本主义市场经济转型过程中,女权主义实践的多维发展历程。以全球资本主义和跨国女权主义的发展,以及联合国第四次世界妇女大会(世妇会)为背景,这些访谈探讨了中国女权实践的文化、社会和政治意义,展现了体制内外、以及国内和海外的中国女权活动家对性别议题的认识和对性别平等的不同愿景。这些访谈反映了当代中国妇女运动的广泛性和复杂性。受访者背景各异,包括曾在国际基金会从事妇女工作的葛友俐、隶属于全国妇联的中华女子学院副院长张丽茜、中山大学女权学者及行动者艾晓明,以及曾任职于陕西省妇联、但同时创建多个体制外妇女组织的高小仙等。

第二个部分的访谈针对的是中国年轻一代的女权行动者。北京世妇会二十年后,中国民间组织的活动空间迅速萎缩,国家对独立女权团体和个人发起的女权行动严加监控。这部分的访谈展现了年轻女权主义者在面对政府打压的情况下所表现出的创造力、毅力和勇气。

<a href=”https://sites.lsa.umich.edu/globalfeminisms/interviews/china/”>中国访谈网页</a>提供访谈视频和文字记录(中英文)。此外,网站还提供相关地图、统计数据、时间轴和播客等资源,为访谈提供更多背景资料。

编辑手记:纪念八九民运

在六四36周年之际,民间档案馆为读者们推荐部分关于六四的馆藏内容。

方励之的真面目

《方励之的真面目》一书,由中共中央纪律检查委员会办公厅编辑,并由法律出版社于1989年7月出版。

方励之是1989年天安门民主运动期间北京最著名的知识分子。他是天体物理学家,早年曾被打为右派。1988年秋天起,他积极参加当时北京高校的政治研究会,并接受外国媒体采访,公开批评中国共产党的“四项基本原则”,受到当时北京学生的认同。1989年1月6日,他向当时的中央军委主席邓小平发表公开信,建议当年国庆释放民运人士魏京生等。1989年2月,方励之撰写了《中国的希望和失望》,并由王丹等人以大字报形式在北大张贴。1989年6月,中共当局以“反革命宣传煽动罪”通缉方励之,方后来进入美国大使馆避祸,后辗转来到美国。

此书作为中共宣传资料,辑录了方励之“反对四项基本原则、鼓吹资产阶级自由化”的所谓反动言论,并收集了中共报刊发表的揭露、批判方励之“煽动、组织六四暴乱”的文章。通过本书,读者可以从官方的角度了解方励之的思想,并看到“六四”前后中国的社会政治思想状况。

蔡铮

蔡铮1965年生于湖北红安。 1981-1984年于黄冈师专英语专业学习,毕业后回老家务农。 1985年10月参军,服役于北京空军某部。 1990年退伍后于老家中学任教。 1991-1994年毕业于华中师大历史系专业,毕业后就职于北京一家图书馆。 1996-2000年于芝加哥伊利诺斯大学攻读社会学博士学位。著有: 回忆录《一个解放军的1989》(明镜 2009); 小说集《种子》(长江文艺 2013); 散文集《生命的走向》、 小说集 《黄安故事》等。

一个解放军的1989

本书作者蔡铮1989年时在北京空军服役,6月5日在天安门附近因抗议军队镇压,被戒严部队抓捕,遭到毒打。后被关押于北京西城分局和所在部队八个多月,历尽折磨。之后被送回湖北红安老家。本书详细记述了作者作为军人经历“六四”及其后在老家挣扎求生的经历,有助于研究者了解中国在“六四”前后的中国社会历史环境。本书2009年由明镜出版社出版,香港各公共图书馆及世界各顶级文科大学图书馆均有收藏。在中国曾时有盗版。

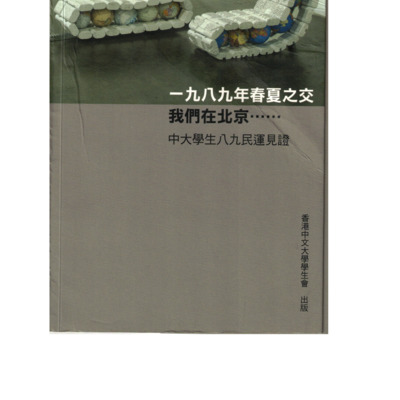

一九八九年春夏之交 我们在北京.....

《一九八九年春夏之交 我们在北京……》一书,收入了多篇见证文章,记录香港中文大学的同学在“八九”民主运动期间,在北京和上海的见闻和经历。“八九”期间从香港到达北京声援的香港中文大学同学前后有三十人。他们接触当时的学运领袖,列席北京高自联的回忆,参与组织,并编辑过一份《新闻导报》,还设立了广场上的香港物资站,支持成立“天安门民主大学”。一部分同学亲历了“六四”镇压。镇压前夕,官方曾通过广场上的广播严厉指责香港某大学学生搞非法组织,《人民日报》曾在镇压发生后的6月15日直接点名批评香港中文大学学生会。

该书由香港中文大学学生会于2014年出版,表明目的是守护历史、抗击官方洗脑。并希望读者能从香港学生的角度了解天安门民主运动,并探讨中文大学以及香港学界在这场运动中的角色。

平暴英雄谱

《平暴英雄谱——平息北京反革命暴乱英模事迹报告集》一书,由光明日报出版社于1989年9月出版。作为中共官方在镇压“六四”之后的宣传工程之一,该书收集了官方在镇压之后,在全国组织巡回演讲,宣传“平息反革命暴乱的丰功伟绩”的演讲报告。是从另一个角度研究“六四”镇压的文本之一。

戒严一日

《戒严一日》一书由中国解放军总政治部文化部的“征文办公室”编辑,由解放军文艺出版社于1989年10月出版发行。该书分为上下两集,总共收集了190篇署名文章。作者除了几位当时北京市公安局的警察之外,几乎全都是解放军戒严部队的军人。本书是戒严部队这个特殊的“六四”天安门事件见证者群体留下的一个宝贵资料。在“寻找六四军人”这个主题上,目前已知道的资料里,《戒严一日》这本书透露出了最多的关于参与六四镇压军人的信息。这本书也是学者吴仁华在撰写《六四事件中的戒严部队》等书时主要的参考资料。

作为一本官方组织的宣传资料,该书本意是宣传那些对“平息反革命暴乱”作出贡献的部队和官兵个人,但因为透露了太多真实的信息,出版后不久就被禁止发行。1990年重新发行了“精选本”,删除了上百篇文章,只保留了80篇署名文章,全书的字数也减少一半以上。本网站收集了最初的《戒严一日》上、下集,以及后来被删减后再出版的“精选本”。供读者参考。

近代妇女期刊资料库

该资料库是台湾中央研究院近代史研究所“近代史数位资料库”的一部分。该所“妇女与性别研究群”从世界各地图书馆收集近代中国妇女书籍与报刊,并将其数字化,建成包含214种期刊、约11万个条目的“近代妇女期刊资料库”,于2015年底开放外界申请使用。

1919年及之后的几年,中国女权运动高涨,因此也出现了很多妇女杂志,其中很多都由妇女来管理。该资料库收集的期刊发行时间大多在1907-1949年之间,也有部分1949年后出版的刊物;有综合性刊物,也有聚焦于妇女运动、家庭、健康、就业等的刊物;近四分之一的刊物发行地为上海,其次是北京、广州和南京。从资料库目录的刊物实际出版年份可以看出,大部分妇女杂志的持续时间较短,在1-5年之间。通过该资料库,读者可以对近代中国妇女史、运动史有更加全面的了解。

除了浏览期刊和检索内容,用户还可以进行作者研究和期刊分析。在作者研究栏目下,用户可以阅读作者传记,还可以看到特定作者的文章数量,及其家庭社会关系的网状图。期刊研究栏目下,用户可以通过关键词、年代和文章类别等绘制网状图,为特定年代或者议题提供更加立体、全面的信息。

资料库链接:https://mhdb.mh.sinica.edu.tw/magazine/web/acwp_index.php。 感谢中央研究院近代史研究所授权民间档案馆转载。

近代妇女传记资料库

近代妇女传记资料库是台湾中央研究院近代史研究所“近代史数位资料库”的一部分。该资料库的目标是为近代在中国妇女建立传记资料,以平等目前近代传记人物以男性为主的倾向。资料库包括1848名近代中国妇女的传记,其中少数人物并非中国人,但因曾在中国和台湾大学任教也被收录其中。

除了浏览和检索人物传记,该资料库还提供两个附加功能:1.“传记串连”:用户可以选择多个人物,生成人物之间的社会关系图;2. “籍贯分布”:通过地图呈现人物的籍贯和年代分布,用户可以点选地图上的标记阅读人物传记。通过对人物信息进行结构化和视觉化处理及呈现,用户可以概览近代妇女群体结构、组织网络,以及女性论述的发展脉络。

资料库链接:https://mhdb.mh.sinica.edu.tw/women_bio/index.php,该资料库的内容对公众开放,用户可自行下载。感谢中央研究院近代史研究所授权民间档案馆转载。

妇女杂志

《妇女杂志》于1915年1月由上海商务印书馆创刊,是一份面向女性发行的综合性大型杂志,每月发行,1932年因商务印书馆被日军炸毁而停刊。该杂志发行地区包括国内各大城市及海外的新加坡等地。在近代中国,无论从存续期间、发行区域、发行量,或是读者群和社会影响的角度来看,该杂志都是其他面向女性的刊物难以比拟的,《妇女杂志》一度成为宣传女权主义话语的有影响力的论坛。

该杂志刊行期间跨越五四、国民革命期等重要历史时期,读者可以从中看出政治环境和社会思潮如何影响该刊物的定位和风格。虽然是妇女杂志,但杂志主编和大部分文章的作者都是男性。 根据密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政的分析,《妇女杂志》创刊初期偏向保守,虽然提倡女子教育,目标确是要把妇女培养成贤妻良母。在新文化主义和五四学生运动的影响下,杂志被迫作出改革,开始刊登关于妇女解放的争论,也开始更多地呼吁妇女投稿,传播自由女权主义思想,支持全国各地的妇女运动。1923年,国民革命运动开始后,中共的民族主义-马克思主义的妇女解放话语对自由女权主义构成挑战,杂志影响力式微。1925年9月,《妇女杂志》再次更换主编,将重心转向培养妇女艺术品味,杂志不再是一份前沿女权主义刊物。

尽管《妇女杂志》由男性主办,其中也存在男性对于妇女的鄙夷和歧视,但其指出和讨论了阻碍 妇女取得社会进步的诸多问题,例如教育、职业、经济独立、婚姻恋爱自由、新的性道德、家庭改革、解放奴婢、废除童养媳制度、废除娼妓、避孕节育等,对于妇女运动和各种思潮和观点也基本持开放态度,都予以刊登 ,对于妇女研究和中国近代史研究来说是珍贵的史料。

为了为学界提供更丰富的研究资料和更有效的研究工具,东京大学教授村田雄二郎于2000年与其他几位来自日本、台湾、中国和韩国有志于妇女史研究的同仁一起成立了《妇女杂志》研究会。研究会的两大目标是制作《妇女杂志》全十七卷总目录, 以及召集各地学者对《妇女杂志》进行综合性研究。在台湾中央研究院近代史研究所档案馆的协助下,该杂志被制作成线上资料库,存储于中研院近史所的近代史数位资料库网站,公众可直接访问。

资料库链接:https://mhdb.mh.sinica.edu.tw/fnzz/index.php。感谢中央研究院近代史研究所授权民间档案馆转载。

王伊蔚

王伊蔚(1905-1993),曾用化名王耐一,福建闽侯人。王伊蔚曾就读于由美国教会兴办、以向中国妇女传播基督教义为宗旨的上海女子中学(今上海第三女子中学),但因不接受学校大部分学生来自权贵家庭以及西化教学,转为自学完成初中学业,考取由国民革命军将军冯玉祥领导的中国第一个男女合校,今是中学。毕业后,王伊蔚考入南京大学历史系,半年后,听说复旦大学新闻系开始接受女学生,立志做中国第一代女新闻工作者的她遂转入复旦大学新闻系就读。

1932年毕业后,应复旦同学邀请,王伊蔚担任《晨报》妇女栏外勤记者,专门采访妇女界知名人士,因此得以并采访中华妇女节制会会长刘王立明。两人结识后,决定共同创办独立妇女刊物《女声》,鼓励妇女寻求自身解放和民族解放。

办刊过程中,王伊蔚和刘王立明发生理念分歧。经多次商讨,1934年,《女声》杂志宣布独立,不再受中华妇女节制会资助。为了筹集经费,王伊蔚通过私人关系和《女声》的支持者网络,举行义演、义卖和寻求个人赞助。

由于其左倾立场及其对国民党政策的尖锐批评,该杂志受到国民党当局的严酷审查和打压。据王伊蔚自述,她从友人处听闻自己的“名字已上了工部局的黑名单”。1935年,杂志被迫停刊。

抗日战争爆发后,王伊蔚起先在邮政局工作,为了继续参与革命,辞职来到广东,受广东省政府妇女会文化部主任陆素英邀请,担任《广东妇女》的主编。不久后,省政府为躲避日军迁往广西,《广东妇女》也就此停刊。王伊蔚回到上海,在《大美周报》担任妇女栏编辑,自己撰写文章,鼓励妇女参加抗战。后因报社总编辑被日方暗杀,报纸停办。

1945年8月抗战胜利,王伊蔚组织《女声》复刊,继续担任主编。由于国民党的持续迫害,《女声》最终在政治和经济的双重压迫下于1947年停刊。王伊蔚做了一段时间家庭教师,1962年成为上海文史研究馆馆员。文史馆是1949年后是中共设立的具有统战目的的荣誉性研究机构,用于安置解放前的党外知识分子。

根据密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政对晚年王伊蔚的访谈,她曾坚定地信仰共产党的妇女思想,但解放后,她看到共产党言行不一,意识到共产党只不过利用了妇女运动。

更多关于《女声》的信息请参见:<a href="http://sites.lsa.umich.edu/wangzheng/wp-content/uploads/sites/948/2024/11/%E7%8E%8B%E4%BC%8A%E8%94%9A-%E6%88%91%E4%B8%8E%E3%80%8A%E5%A5%B3%E5%A3%B0%E3%80%8B-1987.pdf">王伊蔚《我与〈女声〉:向三八妇女节献礼》</a>(来源于密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政的个人网站)。

女声

《女声》于1932年10月创刊于上海,刊名意指“妇女大众的呼声”。《女声》是一本半月刊,以女声社名义发行,由时任记者王伊蔚和中华妇女节制会会长刘王立明共同创立,办刊经费一部分来自妇女节制会,一部分由王伊蔚通过广告和亲自推销筹集。

《女声》在第一期发刊词中描述其使命为“为大众民族求解放,为大众妇女谋幸福”。刊物文章体裁包括时事短评、论著、文艺作品、读编探讨专栏,以及为读者提供信息和服务的读者信箱;内容涉猎广泛,包括很多关于妇女运动的理论文章,对妇女参政、婚姻、职业等问题的探讨,以及对劳动妇女情况和世界各地妇女生活的报导。虽然《女声》并不属于任何党派,但立场上认同社会主义、支持中共,认为民族解放是妇女解放的前提。

因主编王伊蔚与社长刘王立明发生理念分歧,1934年,《女声》杂志宣布独立,不再受中华妇女节制会资助。由于其左倾立场及其对国民党政策的尖锐批评,该杂志受到国民党当局的严酷审查和打压,被迫于1935年停刊。

1945年8月抗战胜利,《女声》于同年11月复刊,转为月刊。复刊后除了发行杂志,《女声》编辑部还召开过“女子参政问题”“女子教育问题”“抗战夫人问题”“知识妇女问题出路”等几个专题座谈会。《女声》还再度与刘王立明合作,并且改变编辑方针,决定全部刊用妇女作者的作品。主编王伊蔚表示,为了保持独立,杂志没有接受任何政治资助,经费多来自募捐、义卖等。由于国民党的持续迫害,刘王立明被迫逃亡到香港。最终,在政治和经济的双重压迫下,《女声》于1947年停刊。

《女声》杂志收录于台湾中央研究院近代史研究所的<b><a href="https://mhdb.mh.sinica.edu.tw/magazine/web/index.php">“近代妇女期刊资料库”</a>,用户可免费注册使用</b>。该网站收录了《女声》1932-1935年的期刊全文,但1945年复刊后的大部分材料散失,只收录了3期。感谢中央研究院近代史研究所授权民间档案馆转载。

更多关于《女声》的信息请参见:<a href="http://sites.lsa.umich.edu/wangzheng/wp-content/uploads/sites/948/2024/11/%E7%8E%8B%E4%BC%8A%E8%94%9A-%E6%88%91%E4%B8%8E%E3%80%8A%E5%A5%B3%E5%A3%B0%E3%80%8B-1987.pdf">王伊蔚:《我与〈女声〉:向三八妇女节献礼》</a>(来源于密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政的个人网站)。

注:1942年抗战期间,在日方及汪政府资助下,另一本《女声》于上海创刊,与原《女声》杂志开本大小和编排方式相同,封面设计也十分类似。该杂志由日本左翼作家、女权主义者佐藤俊子(又名田村俊子、中文名左俊芝)主编,是上海沦陷区日伪政权统辖下出版的唯一妇女杂志,于1948年停刊。根据中国传媒大学新闻学院副教授涂晓华的研究,虽然该杂志长期以来被视为“汉奸”杂志,是日本的政治宣传工具,但由于佐藤俊子的国际主义立场,以及中共地下党员的参与,该杂志在一定程度上也成为传播左翼思想的平台。该杂志也收录于“近代妇女期刊资料库”。

当革命神话瓦解,如何理解那些被国家妖魔化的个人?——读笑蜀《刘文彩真相》

《刘文彩真相》还原了一个被国家塑造为“恶魔”的人,也追问了“真相”的生成机制——以及我们为何如此轻易接受谎言。

灾难与重生——麦地冲的百年歌声

在社会转型中与政治高压下,宗教在中国何去何从?

刘文彩真相

20世纪中叶的四川大地主刘文彩晚年几乎耗尽家产兴办教育、修桥铺路,在当地是著名的“大善人”。但在1957年以后的“大跃进”运动以及文革中,他的形象被中共极左的意识形态宣传逐步“改造”,最终被塑造成“中国三千年恶霸地主”的总典型。

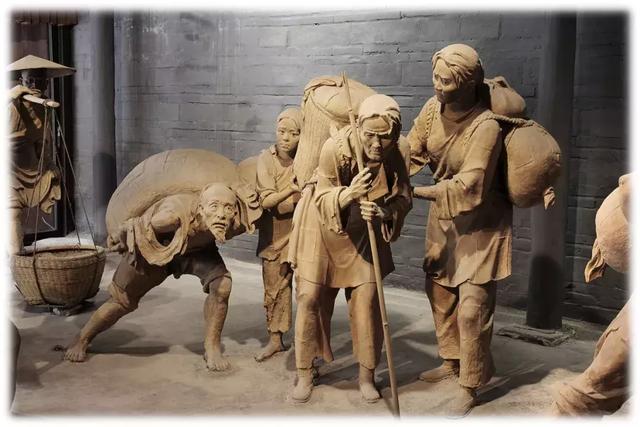

作为民国时期川南地区的巨大财富控制者,刘文彩早年确实曾依靠掠夺而积累了巨额财富,但他晚年将大部分资产投向公益。他出资并主持修建了成都至大邑的公路,推动万成堰水利工程而惠及数十万农民,并几乎耗尽家产创办文彩中学(今安仁中学),这所学校在当时堪称四川最好的民办学府。在当地民众的记忆里,刘文彩收的地租低于1949年后政府征收的公粮。他每遇年节必接济贫困户,而且经常公允地主持和调节民间纠纷,被人们称赞。但这些事实在极左的宣传中被彻底抹去,官方刻意编造的“水牢”、“收租院雕塑”等经过艺术夸张的仇恨教育素材,使刘文彩成为中国最著名的“地主恶霸”,与宣传中的黄世仁、南霸天、周扒皮并列。

1999年11月,陕西师范大学出版社推出了笑蜀所著的《刘文彩真相》一书,该书在大量的历史文献和田野调查的基础上,澄清了加在刘文彩身上的众多不实之词,还原了刘文彩的真实形象。是一部突破意识形态禁锢,为真实的历史人物“平反”的一部力作。

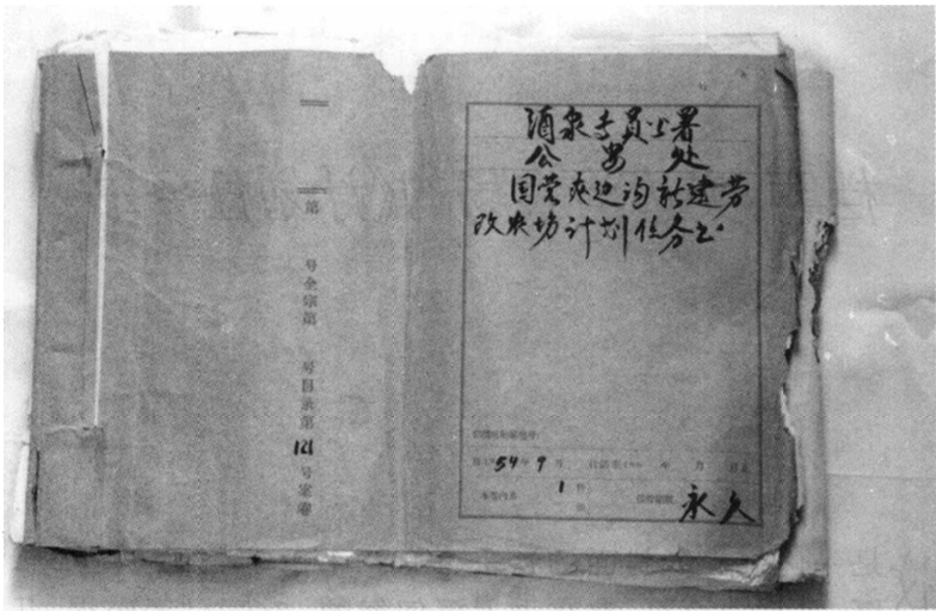

回眸夹边沟:劳教农场如何成为死亡集中营?

夹边沟的记忆,值得我们珍存。

中国女权大事记 2020-2023

这是一份中国女权大事件的备忘录和索引表,梳理了2020-2023年中国女权领域的重要事件。该文档有两千多页,共搜集、选择、记录了122 个与女权相关的话题/事件。文档分为五章,包括“大众视野中的中国女权”、“从个案看中国女权”、 “法规报告中的中国女权”、“女权行动在中国”以及“特殊的三年——新冠疫情中的中国女权”。每个事件条目又分为两部分: “话题始末/事件进展”和“相关文章”。第一部分介绍事件或话题的前因后果,尽量通过原始材料,完整客观呈现该事件的整 体过程;第二部分收集了在公共媒体和自媒体上发布的对于该事件的报道和基于性别角度的评论文章。

该文档中涉及的话题/事件十分广泛,包括商业代孕、女性冠姓权、高校招生性别歧视、中国人口女与生育权、媒体中的厌女文化、米兔运动的进展和困境、反家暴等法律法规的分析、女权行动等等。

该文档的编辑小组在导言里说:“为记录书写中国女权的历史贡献力量,也就是这份不完美文档的小小意义所在——历史就是我们此刻正在行走的道路,我们已经走出很远,仍在寻找答案, 即使要穿过迷雾。” “希望这份文档不仅仅可以作为被使用的工具,也能提供给大家些许智慧和力量。”