我们致力于收集、保存和传播被审查、被压制的中国民间历史。

This site is dedicated to making accessible the key documents, movies, blogs, and publications of a movement of Chinese people seeking to reclaim their country's history.

馆藏精选

最新简报

重建中国独立思想者的家园——“发现中国民间档案”

民间档案馆已完成全新升级,并增设了一系列新功能。您将看到更易使用的界面、更全面的中国独立思想家数据库、新的民间历史地图和全文检索功能,以及我们的每周简报“发现中国民间档案”。

阅读更多 →新增馆藏

影视

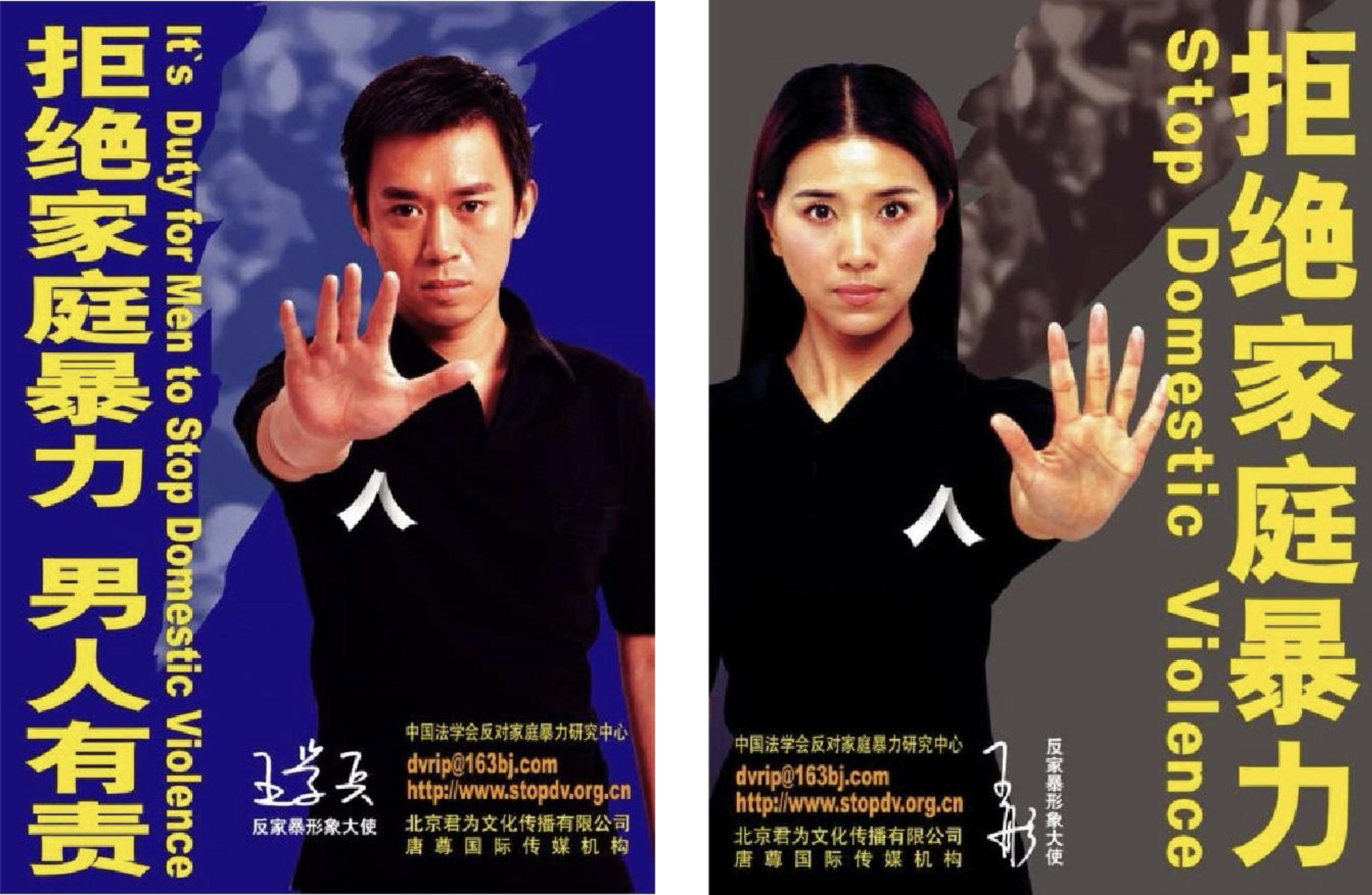

阴道独白:中山大学师生演出

《阴道独白》是美国女作家伊娃·恩斯勒创作的女性主义先锋戏剧。2003年中国中山大学性别教育论坛的师生改编了该剧,在创作中加入中国妇女性别经验的艺术诠释。改编剧于2003年12月7日在广东省美术馆进行首场演出。本片为首演的视频版。

文章

《阴道独白》在中国大陆的旅行

本文全面地记录了女性主义先锋剧《阴道独白》在中国大陆的历程,包括《阴道独白》在全国各地的上演以及围绕《阴道独白》展开的倡议活动。

本文作者荣维毅,中国人民公安大学副教授,妇女理论、社会性别研究专家,兼任中国妇女研究会理事、中国婚姻家庭研究会理事、中国警察学会特约研究员等职务。

期刊

立誌

《立誌》是香港《立場新聞》特刊,聚焦香港2019年社会运动。

香港《立場新聞》成立于2014年12月30日,于2021年12月29日遭香港国安处搜查后停止运营。

香港警方指控《立場新聞》不断刊登多篇煽动性文章,违反《刑事罪行条例》第九条及第十条“串谋发布煽动刊物罪”,并以此起诉前总编辑锺沛权、前署理总编辑林绍桐及《立場新聞》母公司。《立誌》的序言也被控方作为证据在法庭开示。

序言中,编者提到,《立誌》“出版過程歷盡波折,尤其在《國安法》的威脅下,特刊幾近難產。”《立誌》精选《立場新聞》在2019年香港社会运动期间的报道、摄影作品和数据统计,涵盖催泪弹的“科学”、抗争中的创意、行动的代价等主题,为读者展现香港历史的第一手记录。

2021年12月30日,遭到起诉的锺沛权和林绍桐申请保释被拒,因而继续还押。而在遭警方扣留约30个小时后,《立場新聞》董事吴霭仪、何韵诗、方敏生和周达智则获准保释。

针对《立場新聞》的审判于2022年10月展开,历时57日审讯,裁决时间经三度押后,最终到2024年8月29日作出判决,案件由起诉至裁决已横跨33个月。

最终,法官郭伟健裁定锺沛权、林绍桐和其母公司罪成,认定《立場新聞》的政治理念是本土主义,同时“意图煽动憎恨中国中央政府或香港政府及憎恨司法”,裁定具有犯罪意图。控方呈堂的17篇文章中,共11篇被法官裁定具煽动意图;锺沛权及林绍桐分别被法院判囚21个月和11个月。