中国是一个民主国家吗?

这个问题对很多人来说,答案显而易见,甚至问出这个问题都会让部分人觉得滑稽可笑。但对另外很大一部分人,比如当下的很多中国中小学生来说,答案是“是的”,因为世界上最权威的书籍——教科书明确写道:“我国是人民当家作主的国家。人民是国家的主人。国家的权力来源于人民。”(人教版《高中思想政治必修2》)

这样的语言不止存在于教科书。《中国的民主》白皮书,对于中国当下的“全过程民主”制度,有这样的描述:“全过程人民民主,实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一,是全链条、全方位、全覆盖的民主,是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。”

任何在义务教育里长大的中国青年,对这种语言恐怕都耳熟能详。一个需要通过高考实现人生跨越的文科生,不仅需要牢记这些正确的话,而且要在政治考卷的简答题里,深刻地、全面地提供它的逻辑和阐释,要敏锐、准确地辨别与党的话语看似相近但实际上是错误的说法,例如:“中国是一党专政的国家,是对是错?”一个好学生会马上意识到这道题的陷阱在哪里,因为政治老师已经讲过:我们国家是一党执政、多党参政,绝对不是一党专政,这是一道常考题,几乎每年高考都会出现……

即便是虔诚学习的“小镇做题家”,也需要花费巨大的脑力、调动大量的储备,来理解政治书上的话。比如,为什么一定不是“一党专政”,大多数人只能求助于简单世俗的理解。因为“专政”听起来就不好听,在任何语境里,“专政”恐怕都不是一个好词。不过,中华人民共和国宪法第一条中的“人民民主专政”,是个什么意思?为什么“人民民主”又要跟“专政”放在一起?

民主、专政等政治概念,对于很多在义务教育里长大的中国人而言,成为需要费劲脑力才能略知一二的谜团。民主基本的、朴素的意义,在需要像ChatGPT一样踩点得分的政治简答题里,被架空了。民主到底是什么,民主的社会怎样运转,民主制度下的公民怎样行动?——这些本应简单的问题,成为大多数中国人无法回答也没有思考过的难题。

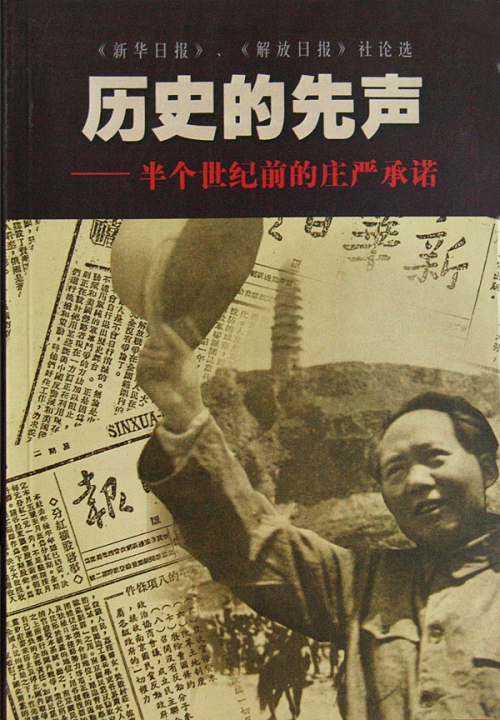

民主,真的这么难以理解的吗?难道是需要人们付出巨大的脑力才能准确把握的吗?现代中文的语言里,是否存在对民主基本的意义最为基础朴素的阐述?是否存在美国《独立宣言》一样的语言,其对于基本人权的阐述,面向所有人,感召所有人?——答案是肯定的。这些语言的集合,曾于二十多年前在中国正式出版,并短暂自由流通,书名为《历史的先声》。

《历史的先声:半个世纪前的庄严承诺》由作家、时评人笑蜀整理成书,摘录了1949年以前,毛泽东、周恩来、刘少奇等中国共产党领导人与《新华日报》和《解放日报》等中国共产党党报所发表的关于民主、自由、人权等政治理念和普世价值的论述。本书于1999年由汕头大学出版社出版。出版者在前言中写道:

“重读50年前的文字,使我们看出,当今境外对我党、我国的谩骂、污蔑,是没有历史根据的。早在西方政要走上历史舞台前,我党前辈革命家、理论家就已经是卓越的民主、人权战士……在民主与独裁、自由与专制、人权与镇压之间做出了他们的选择,并为次殊死奋斗。”

《历史的先声》收录的文字,不同于当下中国官方的语言风格——比如大量使用排比句,大量重复制造节奏感,以及一系列“专业术语”的加持,譬如“全链条、全方位、全覆盖”,让读者稀里糊涂、不明觉厉——1949年前的中国共产党使用的语言简单、直接、易懂、幽默,简单引用以下几例(这样的语言在《历史的先声》中比比皆是):

“每一个在中国的美国士兵都应当成为民主的活广告。他应当对他遇到的每一个中国人谈论民主。美国官员应当对中国官员谈论民主。总之,中国人尊重你们美国人民主的理想。”(1944年毛泽东在延安与来访的美国官员的谈话。)

“有人说: 中国虽然需要民主,但中国的民主有点特别,是不给人民以自由的。这种说法的荒谬,也和说太阳历只适用外国,中国人只能用阴历一样。”(1944年《新华日报》社论《民主即科学》。)

“黄(炎培)先生说得好:民主是不成问题的,一定要民主,怕的只是假民主。”(1944年《新华日报》短评。)

“目前推行民主政治,主要关键在于结束一党治国。”(1941年《解放日报》社论。)

“所以,有两种报纸。一种是人民大众的报纸,告诉人民以真实的消息,启发人民民主的思想,叫人民聪明起来。另一种是新专制主义者的报纸,告诉人民以谣言,闭塞人民的思想,使人民变得愚蠢。”(1946年1月11日《新华日报》创刊八周年纪念文章。)

毛泽东所说的推崇美国民主的话,并没有在毛选中被“和谐”。当年《新华日报》和《解放日报》的文章,今天在图书馆和网上数据库中也可以被查阅。而这些篇章被聚到了一起之后,为什么就被中国官方视为洪水猛兽?如此旧的文字,难道具有变革性的力量?

《历史的先声》被查禁,这本身就是极端荒谬的。当然,在“起来,不愿做奴隶的人们!”都会被屏蔽的当下,中国人对这种荒谬恐怕早已见怪不怪。审查制度,正是要排除异己,消除异端,通过局限语言来禁锢思想。一个政权的审查制度,怎能将伟大领袖视为异己,将自身喉舌视为异端呢?

现代极权的一大特征,就是“说一套,做一套”,言行不一,却让人有种说的就是做的,做的就是说的,且言行皆正确的错觉。

制造错觉,就必然先让语言失去意义。在争夺权力时,共产党语境下的“民主”,也就是《历史的先声》中所摘录的“民主”,是接近于毛泽东所说的美式民主,是一人一票的民主,是有意义的民主。然而,在掌权后,共产党的“民主”变成了“人民民主专政”中的“人民民主”,也衍生出了“全过程民主”,甚至还有“中国最民主论”,即中国比其它(真正的)民主国家还民主。

不过,电视里外国的民主,好像都是要人们排着队,轮流进入一个专门投票的地方做点什么。中国人排队,大多只是为了超市结账,或是过各种安检,以及前几年的捅鼻嗓做核酸,就没有一次是为了投票选举出个国家领导人。

没有一人一票的选举,也没有基于一人一票选举的权力交接制度,甚至都没有可靠的党内权力继承规则,何谈民主?

这样对“民主”语义的摧残,正像《1984》中,“旧话”中的思想被“新话”中不含思想的正统所代替的过程一样。当“民主”一词丧失了意义,争取民主的行动本身也就失去了根基。这也意味着,中国人追求民主、人权、自由等普世价值,早已不是从零开始,而首先需寻求“由负归零”,因为从零开始的状态里,语言还没有失去意义,价值还没有被扭曲,“新话”还没有扰乱人们对现实的认知。

《历史的先声》所做的,正是集结了曾经鲜活的、未被破坏过的关于民主、自由、人权等价值的基本意义的语言,又因为其话语本身出自共产党的奠基者们,强有力地挑战了当下被权力所垄断的政治话语,正所谓以子之矛,攻子之盾。

中国官方对于《历史的先声》的恐惧,正是“新话”对“旧话”的恐惧,是官话、套话对有生命力的、有活力的语言的恐惧。而现在中国官方对“新话”的不断完善,痴迷于造新词、造新句,以宏大、抽象、复杂、语义模糊的辞藻,架空语言,架空现实,垄断叙事,废除思想,正是要最大限度挤压有生命力、有意义、有思想的语言的生存空间。

如今,我们要追求中国共产党在1949年以前所追求的民主、自由、人权,就需要认清当下被权力垄断的话术,并留意官方在用语言试图创造和正常化怎样的现实。我们也需要重新发现、使用和保护如《历史的先声》中收录内容一样的鲜活的文字,构建有意义的、不被权力垄断的语言,并记得那些“历史的先声”中——民主的含义、自由的含义、人权的含义。