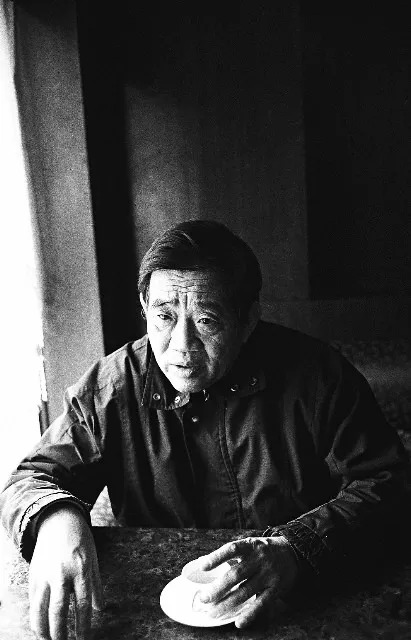

杨继绳(1940—)生于湖北省浠水县,是中国新闻界和学术界的重要人物之一,曾任新华社高级记者、教授,并长期致力于政治经济学、历史学和社会评论的写作。他的职业生涯跨越了近半个世纪,深刻影响了中国改革开放后的社会思想和政治话语。

杨继绳于1960年考入清华大学动力系拖拉机专业,1966年毕业时正值文化大革命爆发。1968年,杨继绳加入新华社天津分社担任记者,并迅速在报道中展现出对社会与政治深刻的洞察力。上世纪70年代,他撰写了大量反映社会现实的文章,如《天津驻军大量占用民房严重影响军民关系》和《天津劳动生产力调查》,通过这些文章展示了他对中国社会改革的敏锐关注。

在新华社的几十年间,杨继绳积累了广泛的政治、经济和文化报道经验。他曾任《经济参考报》编委兼理论部主任、《新闻出版中心》主任以及《新闻调查部》主任等职务。此外,他还担任香港《中国市场》杂志总编辑等职务。1984年,杨继绳被评为全国首届优秀新闻工作者,并于1992年被评为享受国务院特殊津贴的专家。退休后,杨继续在评论和学术领域活跃,他参与了《中国改革》、《中国企业家》、《方法》等多家杂志的编辑工作。2003年初,任《炎黄春秋》杂志副社长。

杨继绳的学术和评论作品涵盖了中国现代政治、社会变革及其历史记忆等多个领域。其中,《中国改革年代的政治斗争》是其代表作之一。该书于2004年底在香港出版,公开了他在1976年毛泽东逝世至1989年六四事件期间的亲身采访资料,包括与时任中共总书记赵紫阳的三次访谈。由于赵紫阳生前承诺这些访谈内容不会公开,直至赵病重时才得以发表。这本书不仅提供了对改革年代的深刻反思,也揭示了许多当时政治权力斗争的内幕。杨继绳通过书中对赵紫阳的描述,不仅展示了这位改革派领导人的政治立场,也为读者呈现了中国政治转型中的激烈斗争。

另外,杨继绳的《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》堪称其最具震撼力的著作之一。该书首次详尽记录了中国大跃进时期的饥荒,揭示了毛泽东政策对中国社会造成的巨大灾难。杨继绳通过大量的档案资料和亲历者的证言,描绘了约3600万中国人因饥荒和暴力政策死亡的惨烈景象。这本书在中国大陆一度被禁,但仍在国际上广泛传播,并赢得了诸如曼哈顿研究所的海耶克图书奖等多个奖项。

除了《墓碑》,杨继绳的《邓小平时代:中国改革开放二十年纪实》也展示了他对改革开放过程中政治经济结构变化的深刻理解。这本书详细回顾了中国改革开放的过程,重点分析了邓小平领导下的经济改革与政治体制调整。杨继绳通过独到的视角,评估了中国改革在推动经济发展的同时,如何在政治体制改革上遇到种种瓶颈。

在谈到中国的改革和未来的走向时,杨继绳在采访中提出:“权力不属于多数。有权力和没权力人之间发生了很大的差别,不公平。通过三十年改革,蛋糕做得很大了,这个蛋糕的分配很不公平。有权的人拿到了很大的、很好的部分,没有权力的人拿到很少一部分。这个改革开放三十多年形成的制度叫做权力市场经济制度,虽然是市场经济,但是是权力控制的市场经济。权力操纵市场经济。在权力的控制下,市场是扭曲的,也不是完善的。最根本的一个问题就是不公平。有权力和没权力的人产生了很大的矛盾、很大差别,导致社会很不和谐,所以提出了“建立和谐社会”,要维稳,都是由于社会不和谐、不公平造成的。”

延伸阅读:

张彦对杨继绳的采访