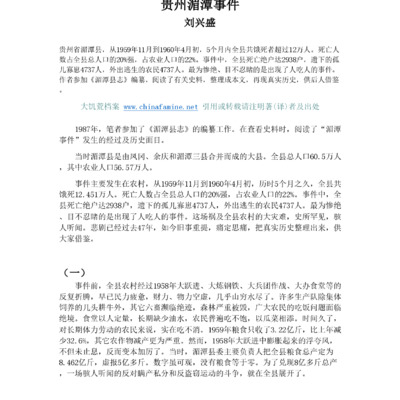

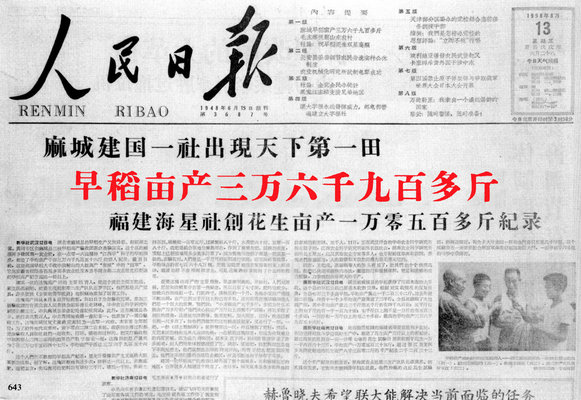

特辑|饥荒与县城(2):贵州湄潭事件

贵州省湄潭县,从1959年11月到1960年4月初,5个月内全县共饿死者超过12万人。死亡人数占全县总人口的20%强,占农业人口的22%。事件中,全县死亡绝户达2938户,遗下的孤儿寡崽4737人,外出逃生的农民4737人。最为惨绝、目不忍睹的是出现了人吃人的事件。作者参加《湄潭县志》编纂,阅读了有关史料,整理成本文,再现真实历史,供后人借鉴。

特辑|饥荒与村庄(2)周家湾的公共食堂

“1961年农历二月间,解散公共食堂,对社员的房屋、猪圈作了赔退,划了自留地,供应了口粮,我们才逐步度过难关。有的说,要是再办几年公社食堂,不晓得还要死多少人。“这是四川营山县一个农民的亲历和口述。

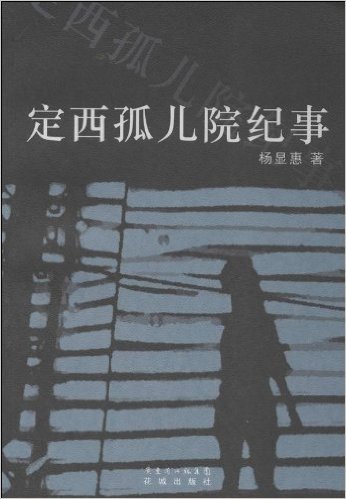

定西孤儿院纪事

定西专区是甘肃省1958年到1960年饥荒的重灾区,当时定西专区紧急成立了一个儿童福利院,接纳了几百名孤儿。同期,定西专区重灾县、镇的人民公社都成立了儿童福利院或是“幼儿园”。这些大大小小的儿童福利院收容了大约五千孤儿。本书在忠于史料事实和当事人陈述的基础上,以白描的手法,纪实性的语言,讲述了大饥荒年代中弱势群体的个体故事。

困难时期农村整社纪实

1958年,大跃进、人民公社等政治风向中的中国农村爆发大饥荒,造成新中国成立以来的三年特大困难时期。1960年下半年,共产党中央、国务院先后组建了约一万人的整社工作团,分赴河南、山东、安徽、贵州、四川、青海、新疆等重灾省区进行整风整社。本书作者惠文当时刚从中国人民大学毕业,分配到中科院近代现代史研究所工作半年,于1960年12月被派到四川简阳,参与整社,书中记录了他这一段时期的所见所闻。

作者是一名直接参与了大饥荒后期整社工作的共产党干部。在工作中,他接触到了大量农民,在一线目睹了农村现状。书中的每篇文章都记下了当时的写作日期、地点以及经过,这增加了书的历史性和真实性。1976年文革结束后,作者将这些记录编著成册。本书通过对简阳这一地区的个案研究,用具体的历史细节反映出大跃进政策和大饥荒的关系。

本书完成后,因为中国严厉的出版审查制度,作者没有向出版机构投稿,选择先在朋友中传阅。后来他将书稿交给了《中国大饥荒档案馆》这一网站收藏,才使这份历史记录公之于世。

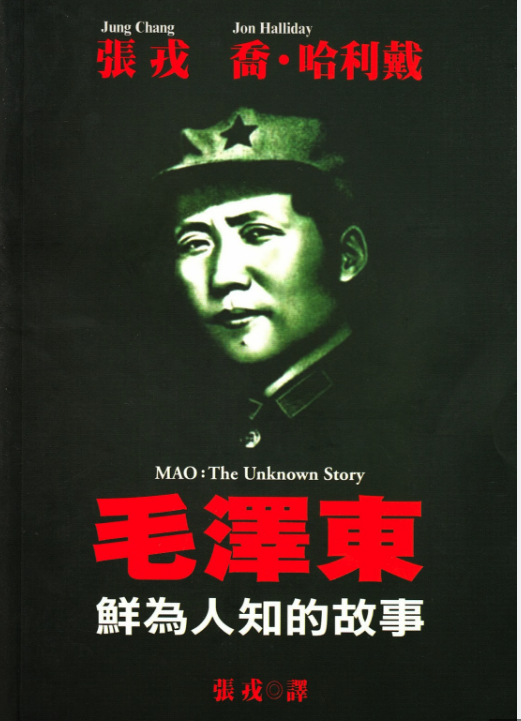

毛泽东鲜为人知的故事

毛泽东:鲜为人知的故事

为什么是毛统治中国

本书展示了毛泽东戏剧的一生,揭示了大量闻所未闻的事实:毛为什么会加入共产党,怎样坐上中共第一把交椅,又是如何一步步夺取中国。作家张戎夫妇为完成这本书,花费十年,访问过数百名毛的亲友,与毛共事、交往的中外知情人、见证者及各国政要等。

购书链接:https://www.amazon.com/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C%E9%B2%9C%E4%B8%BA%E4%BA%BA%E7%9F%A5%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B-%E5%BC%B5%E6%88%8E/dp/6263100389。

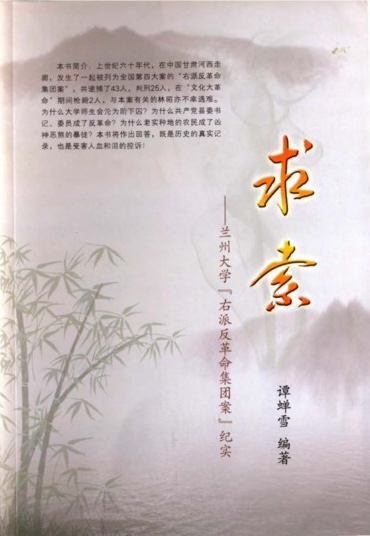

求索——兰州大学右派反革命集团案纪实

在1960年大饥荒最严重的年代,兰州大学一批被打成右派的师生决定出版地下刊物《星火》,希望以此警醒国人日益加重的灾难,揭露共产党的专制。这份地下刊物仅仅印出两期,就被判为反革命集团案,43人因此被捕。本书作者谭蝉雪是《星火》出版中一位关键参与者,后来也是她帮助挽回了《星火》的记忆。谭蝉雪是《星火》创办者张春元的女友,并亲身参与了这份杂志短暂生命中的重要时刻。谭因此案被判有期徒刑14年,后出狱平反,在酒泉师范学校任教,1982年调职敦煌研究院文献研究所任副研究员,1998年退休后,定居上海。

我们对《星火》这本杂志的了解,很大程度上源于谭蝉雪的努力。谭在查看自己的个人资料时,发现了出版的几期《星火》,以及当时被逮捕的人的供词,还有她写给张春元的情书。她拍下了这些材料,后来照片被转成pdf格式,从20世纪90年代末开始在中国流传,并成为相关书籍和电影的灵感来源。

这本书记录了谭蝉雪寻找《星火》的过程,并收录了该杂志的抄本。中国民间档案馆保有《星火》相关的pdf档文件、电影和其他相关资料的副本。

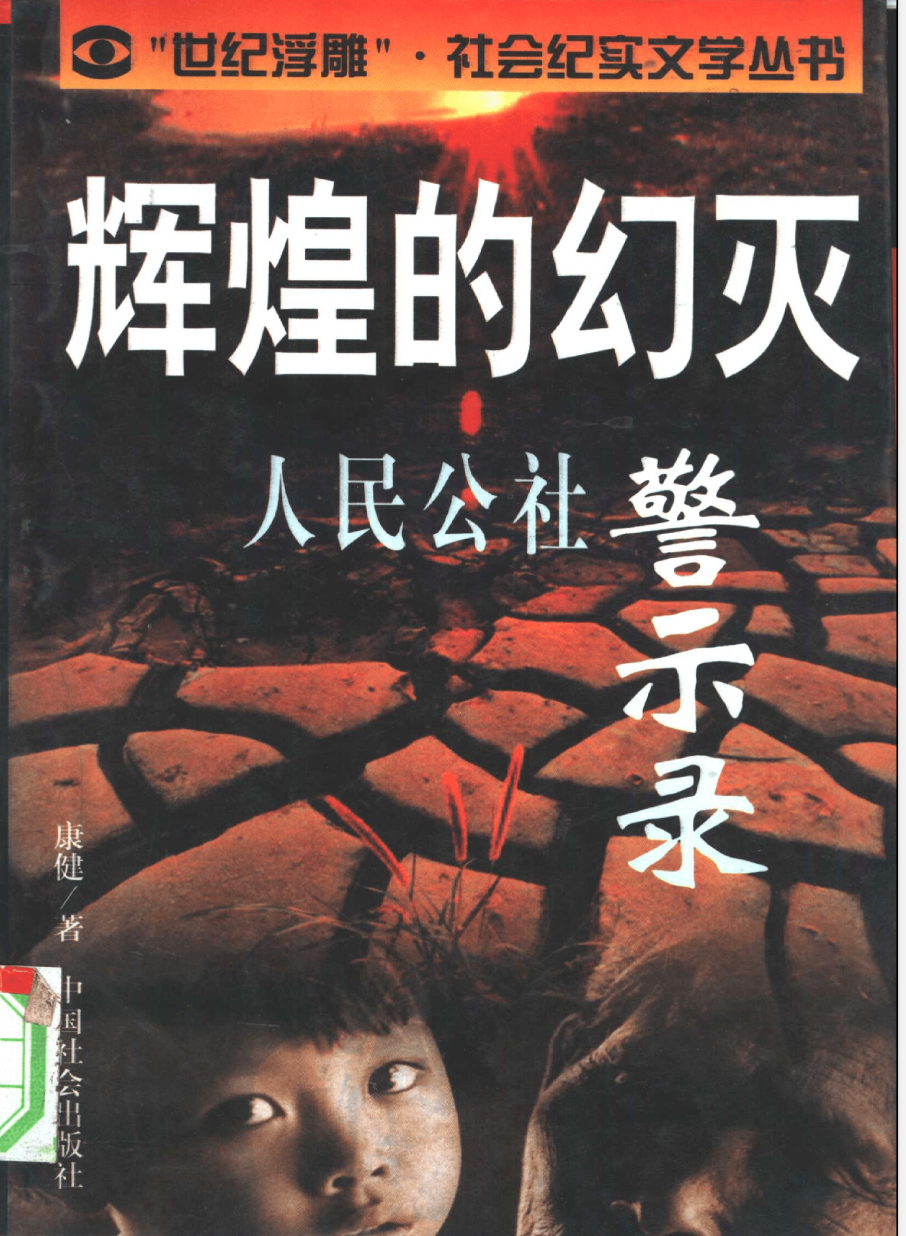

辉煌的幻灭:人民公社警示录

本书讲述了中国第一个人民公社——作者的家乡嵖岈山人民公社的故事。嵖岈山是地处豫南信阳市遂平县的一个乡(现归驻马店地区),是1958年毛泽东树立的全国第一个卫星人民公社所在地,也是大跃进时期的样板公社。在1959年庐山会议上,嵖岈山公社被作为毛泽东反击彭德怀万言书,把彭德怀打成右倾机会主义分子的证据。

作者康健是一名退伍军人。在大饥荒发生三十多年后,康健实地走访嵖岈山的村落,进行口述史调查,用口述访谈的形式记录下集体经济行为下农民的日常生活和遭遇。作者以访谈的形式展开写作,细节化地展示了嵖岈山人民公社的历史,以具体的个案呈现了国家政治行为与个体命运的关系。

本站所分享的此书电子档来源于“中国大饥荒档案”网站:https://www.yhcw.net/famine/。

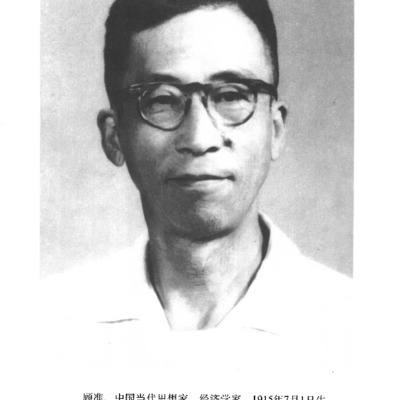

顾准日记

该书收录了目前仅存的三本顾准生前日记,一本是他1959年10月至1960年1月下放河南商城时的日记,一本是他1969年10月至1971年9月在河南息县五七干校劳动的日记,还有一本是他1972年10月至1974年10月回到北京后的日记。前两本日记写作于大饥荒和文革期间,记录了顾准如何忍受饥饿折磨及其目睹的种种悲剧,以及作为右派分子如何接受批判和改造。第三本日记虽然只是对生活的简单记录,但从中可以看出顾准在生命的最后两年几乎全是在读书、翻译和写作中度过。由于他亲身经历了反右运动、大饥荒和文革等,他的日记被认为是关于这些历史事件的宝贵资料。除了顾准的日记,该书还收录了顾准翻译的英国政治哲学家乔治·卡特林1939年出版的《政治哲学家史话》一书中关于基督教部分的手稿、给六弟陈敏之的最后一封信、数篇纪念顾准的文章,和对顾准生前好友的访谈等。该书于1997年由经济日报出版社出版。

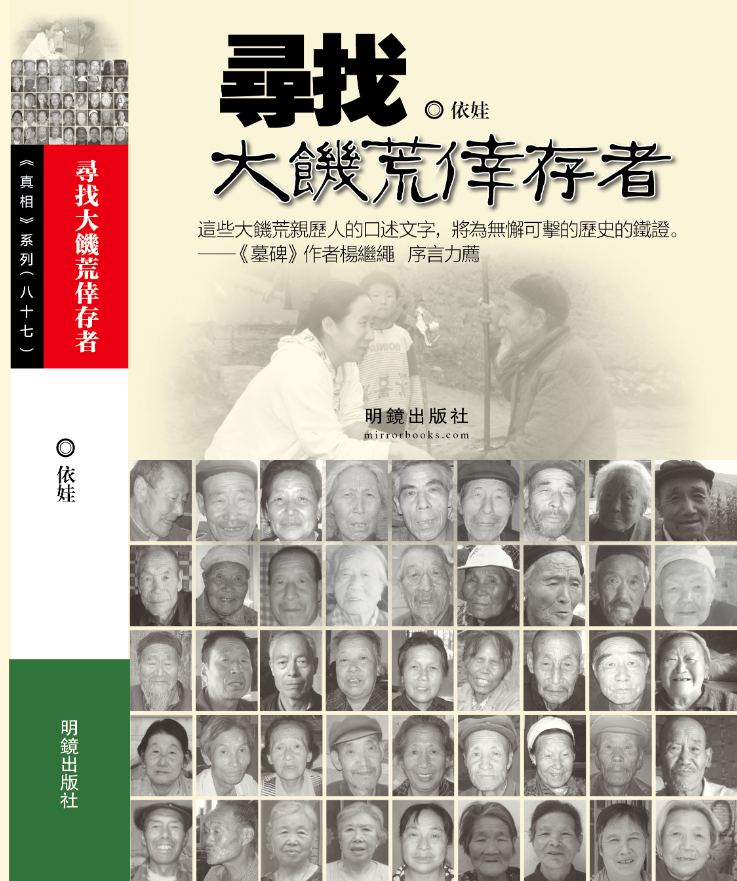

寻找大饥荒幸存者

这是作家依娃“大饥荒三部曲”中的第一部。2011年,依娃走访了甘肃秦安县、通渭县、天水地区,以及陕西耀州、户县等地,采访了两百多名大饥荒幸存者,最年长者九十五岁,最年轻者五十八岁。本书让这些最底层的、大都没有受过教育的农民自己说话、自己见证,在历史上留下他们的声音。本书以五十多名受访者的访谈录为主,记载了五百多死难者的名字,及四十九起人吃人事件。

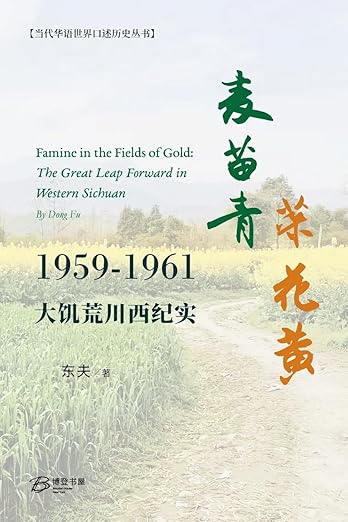

杏花黄麦苗青:川西大饥荒记事

川西平原历来被称为天府之国,但却成为导致1959-1961年大饥荒的经济政策的焦点地区。四川省同样也是大跃进、大饥荒的重灾区,是全国饿死人数最多、死亡率最高的地区之一。

书名取自毛泽东时代一首脍炙人口的革命歌曲。1958年3月,中共在成都附近的金牛坝招待所举行中央工作会议(史称成都会议)。会议期间,毛泽东曾视察附近郫县的红光社,有两首歌为了纪念这一历史时刻而写——一首是“红光社开红花”,另一首就是“麦苗青菜花黄”。

本书作者东夫(原名王东渝)出生于川西平原的温江。他的父亲是一名中共老干部,早先是地下党员,后来负责经济政策。东夫在四川大跃进期间度过青年时期,当过兵,亲眼目睹了大饥荒。文革期间,他参军入伍,在《成都军区战旗报》担任记者。

大学毕业后,他开始着手研究这部历史。上世纪八九十年代,他利用父亲的人脉关系,采访了很多认识他父亲而且信任他的退休官员。许多人后来都去世了,这使得本书具有很高的史料价值。得益于他父亲和他本人与该地区的联系,为了写作本书,他还从当地历史档案中收集到大量材料。

本书于 2008 年大饥荒开始 50 周年之际由香港田园书屋出版(有些历史学家将大饥荒的时间定为 1958-1962 年,有些则定为 1959-1961 年)。与杨继绳的《墓碑》或冯客(Frank Dikötter)的《毛泽东的大饥荒》等关于大饥荒的宏观论述不同,东夫的著作不是一部学术性的宏观历史,而是对一个地区的饥荒进行个案研究,以此来揭示那个时代。通过聚焦成都周边的西部平原,作者证明了毛泽东的政策如何破坏了农业生活——即使这个地区是历史上的富饶之地,在正常时期是中国的粮仓。

本书的另一个特点是其写作风格。理论家胡平在 2009 年评论此书时指出(https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/shuwenpingjian/huping-05062009153055.html),1979 年,威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》在中国出版,震动了中国的历史写作——这是一部书写生动的1932年至1972年间的美国历史,展示了历史书写可以是迷人的。胡平认为,东夫的作品颇有《光荣与梦想》的风格:在扎实研究的基础上,以全景式的、灵巧的笔法讲述了适合普通读者阅读的历史。东夫将高层斗争与普通人的观点以及社会和文化历史交织在一起,他从档案中挖掘出一些颇有说服力的细节,如人们向政府提出的申诉、他们为表达痛苦而创作的诙谐顺口溜以及民间习俗。大约同一时期,胡平也在这一地区长大,他写道:

“大跃进那几年,我正在成都上小学上初中,读东夫这本书的有关章节,感到异常亲切,许许多多当年的人和事都生动地浮现于眼前。 这种感受是我读其他写大跃进时期的书──不管是理论书、历史书,乃至文学书──都不曾有过的。”

夹边沟记事

夹边沟是甘肃酒泉县一处关押被划为右派的人的劳改农场。从1957年10月开始,那里羁押了近三千名右派知识分子。1961年10月,当上级纠正了甘肃省委的左倾错误,开始遣返右派犯人时,幸存者还不到一半。作家杨显惠历时5年,采访了一百多位当事人,在高度忠于历史事实的基础上,完成了这部纪实性小说。此书最初于2002年由天津古籍出版社出版,同时也收入杨显惠的其它中短篇小说。

三年自然灾害备忘录

1959-1961年,在20世纪的中国及至世界的灾害史上,是极不寻常的三年。亲历过的中国人都会想起那个饥饿的年代,那些到处饿死人的日子。但是,这一灾难中到底有多少人失去生命,官方从未正式如实公布过相关数字。

金辉的这篇文章旨在希望可以从具体史实和证据出发,推测中国1959-1961年三年灾难中非正常死亡人口的数字。 根据中国权威国家统计局公布的公开数据,金先生得出的结论是,死亡人数约为4060万人,这与国外学者的估计大致相符,国外学者估计死亡人数为4500万人。

本文发表于1993年的上海《社会》杂志四、五合期。文章收录于“中国大饥荒档案”网站:https://www.yhcw.net/famine/Research/r020901a.htm。

人祸:“大跃进”与大饥荒

本书作者丁抒是一名旅美中国学者,该书于1991年由香港九十年代杂志社出版,是有关中国大饥荒的第一部专著,被一些学者称为中国大饥荒研究的奠基之作,后来增订再版。本书从合作化运动讲到大跃进,大炼钢铁,人民公社,放卫星大刮共产风;再讲到庐山会议反右倾,以及1962年的七千人大会。作者收集了大量史料,在详细的考辨中描述了这场大饥荒的状况及其成因与后果。本站所分享的本书电子档来源于中国博客“编程随想”的网站。

金桥路漫

《金桥路漫》是张大发先生对于三年大饥荒时期“通渭问题”的调查报告结集。1959~61年的三年大饥荒中,通渭因饥饿及其相关因素而非正常死亡的人口,达到了全县人口的约三分之一。在通渭工作多年,并在后来参与主持编写新《通渭县志》的张大发先生,走乡串户访问村民,记录了通渭饥饿时代的故事,并于2005年通过定西市作家协会内部出版了本书,抢救了这段历史。

中国六十年代大饥荒考

该书是关于1958-1961年中国大饥荒的研究分析,其中记录了大饥荒期间老百姓的境况,反思了发生这一悲剧的原因,并总结了经验教训,直接批判了当时罔顾经济规律、阶级斗争至上的作法。作为一个体制内机构,兰州市政协编印该书具有特殊意义。

该书是由兰州市政协文史资料和学习委员会编著的兰州文史资料选辑(共23辑)第22辑,出版于2002年,主编武文军,主审王家珞。该书以甘肃、青海、河南为例,描述了当地情况并分析了灾难发生的原因,还记录了当时一系列特殊现象,如滥建水利工程、大办公共食堂造成浪费,人口大逃亡等。在第十至第十五章,作者详细总结了经验教训,指出反右运动、大跃进和反右倾斗争导致了三年大饥荒的悲剧。

武文军和王家珞还合作编写了兰州文史资料选辑第20 辑《甘肃六十年代大饥荒考证》(已收录于本馆)。该系列共23辑,公众目前可以在兰州市政协的网站(https://www.gslzzx.gov.cn/col/col11760/index.html)上看到除第20辑和第22辑外的所有文章。

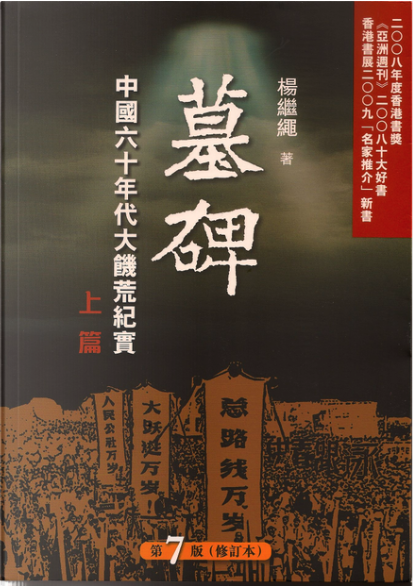

杨继绳 – 墓碑:中国六十年代大饥荒纪实

发生在1960年代的中国大饥荒,是人类历史上罕见的饥荒。从1958年至1962年期间,据不完全统计,中国饿死了三千六百万人,因饥饿使得出生率降低,少出生人数估计为四千万上下,饿死人数加上饥饿而少出生人数共计七千多万人,这不仅是中国历史上所发生的灾荒中死亡人数最多的一次巨灾,也是人类当代史中最为惨痛的空前大悲剧。这是一场天灾还是由“人祸”造成的呢?官方对此有意掩盖,竭力淡化,禁止与此有关的公开讨论与表达。新华社高级记者杨继绳,亲身经历了父亲在大饥荒中的死亡,此后呕心沥血,穷数年之功,跑遍了当年灾难最严重的十几个省份,亲自查阅无数公开或秘藏的档案与记录,访问当事人,反覆查证,以史笔之心与新闻记者的良知,数易其稿,真实地再现了这段惨绝人寰的人间痛史,并以大量的事实和数据,条分缕析造成这场大饥馑的主因正是极权体制。这是一本承载了许许多多中国普通人的集体记忆之书,是为那三千六百多万受难者所立下的墓碑。

本书由香港天地图书出版。英文版《Tombstone: The Great Chinese Famine, 1958-1962 》由美国作家Stacy Mosher 翻译。